群発頭痛について、症状の特徴から治療まで順を追って説明します。読み進める中で、ご自身の症状を整理する手がかりとしてご活用ください。

群発頭痛とは

群発頭痛は、片側の目の奥を中心に、非常に強い痛みがくり返し起こる一次性頭痛です。

特徴は、痛みが「まとまった期間」に集中して起こることです。頭痛発作が続く期間を「群発期」、頭痛がみられない期間を「寛解期」と呼びます。群発期は数週間から数か月続き、その後は数か月から数年、症状が落ち着くことがあります。

片頭痛や緊張型頭痛と比べて患者数は多くありませんが、痛みの強さが非常に強く、生活に大きな支障をきたしやすい頭痛です。

群発頭痛の特徴

群発頭痛の痛みは、左右どちらか一方に限って起こります。部位は目の奥、目の周囲、こめかみが中心で、突然始まり、15分?3時間程度続くことがあります。群発期には1日に複数回起こることがあり、夜間?明け方に発作が集中しやすい傾向があります。

また、痛みと同じ側に以下のような症状を伴うことがあります。

・目の充血、流涙(涙が出る)

・鼻水、鼻づまり(鼻閉)

・まぶたが下がる、顔や額の発汗 など

発作時には痛みが非常に強いため、じっと横になって耐えることが難しく、落ち着きなく動いてしまう方が少なくありません(片頭痛では安静にしたくなることが多い点が対照的です)。

群発期には、少量のアルコールが発作の引き金となることがあります。群発期に入ったときは飲酒を控えることが参考になります。

群発頭痛が起こりやすい時間帯と周期性

群発頭痛は、夜間から明け方に起こりやすい、毎日ほぼ同じ時間帯に起こる、春や秋など季節の変わり目に群発期が始まりやすい、といった「リズム」を伴うことがあります。

こうした特徴は、体内時計や自律神経を調整する脳の働きと関係していると考えられています。

群発頭痛が起こる仕組み

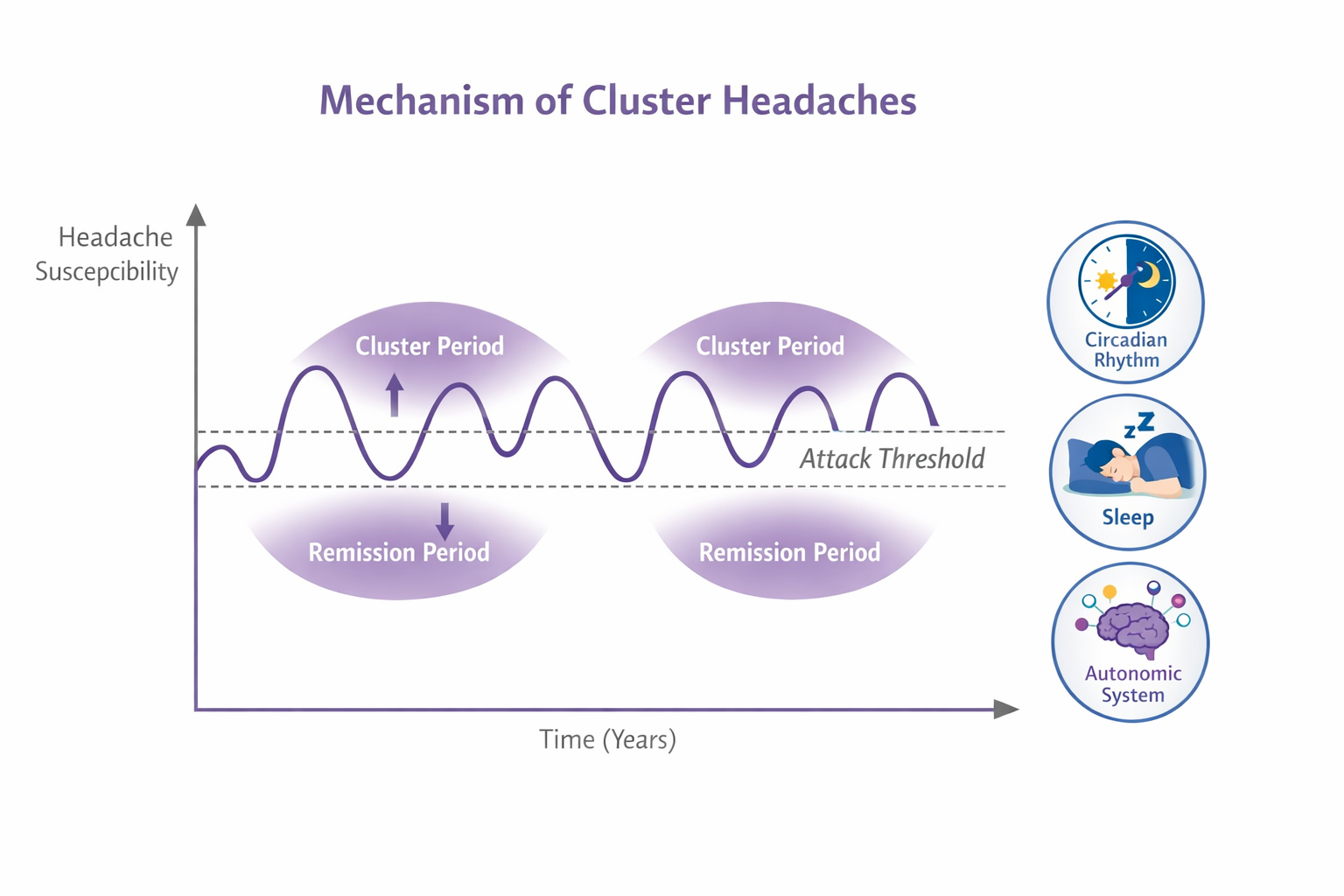

Figure. Mechanism of Cluster Headaches

This figure illustrates why attacks tend to occur in “clusters,” and how brain rhythm (circadian system), sleep, and autonomic responses are involved.

図の見方(わかりやすい解説)

左側のグラフは、縦軸が「頭痛が起こりやすい状態(susceptibility)」、横軸が「時間(年単位)」を表しています。

中央の点線「Attack threshold(発作のしきい値)」は、発作が起こりやすくなる境界です。波線がこのラインを上回っている期間が「Cluster period(群発期)」で、強い頭痛が繰り返し起こります。波線がラインを下回っている期間が「Remission period(寛解期)」で、症状が落ち着きます。

右側のアイコン(Circadian rhythm / Sleep / Autonomic system)は、群発頭痛が「時間」「睡眠」「自律神経の働き」と関係していることを示しています。

群発頭痛は、常に痛い病気というよりも、一定の期間に発作が集中し、その後に落ち着く時期がある頭痛です。ご自身の発作の時間帯や周期性を把握しておくことは、診断や治療方針を決めるうえで参考になります。

検査について

群発頭痛は、症状の特徴や経過を丁寧に確認することで診断します。

一方で、似た症状を起こす別の病気(副鼻腔炎、眼科疾患、脳の病気など)を除外する目的で、必要に応じてMRIなどの検査を行うことがあります。

治療について

群発頭痛は、適切な治療によりコントロールが可能な頭痛です。治療は大きく分けて「発作時の治療」と「発作を起こりにくくする治療(予防)」があります。

発作時の治療

群発頭痛の発作では、市販の鎮痛薬(一般的な痛み止め)では十分な効果が得られないことが多く、即効性のある治療が検討されます。代表的には、トリプタン製剤(注射製剤など)や高濃度酸素吸入療法が用いられることがあります。

予防(群発期のコントロール)

群発期そのものを短く・軽くすることを目的に、予防薬を用いることがあります。群発期の状況や持病、体質に応じて薬を調整します。

群発頭痛は「群発期に入ったら早めに対策する」ことが重要です。発作が続く場合は、早めにご相談ください。

慢性群発頭痛について

一部の方では、寛解期がほとんどなく発作が長く続く「慢性群発頭痛」と呼ばれる状態になることがあります。

この場合も、専門的な治療で症状の改善が期待できます。発作の頻度や生活への影響が大きい場合は、早めにご相談ください。

受診の目安

次のような症状がみられる場合は、医療機関への相談が参考になります。

・片側の目の奥が激しく痛む頭痛をくり返す

・夜間?明け方に強い頭痛が起こりやすい

・涙や鼻水、鼻づまりを伴う強い頭痛がある

・市販薬で改善しにくい頭痛が続く

症状が続く場合は、我慢せずにご相談ください。

当院での診療

あいざわクリニックでは、症状を丁寧にお伺いし、必要に応じて検査を行ったうえで、状況に合わせた治療をご提案します。

頭痛の種類によって治療が異なるため、「どの頭痛か」を整理することが治療の第一歩になります。発作の時間帯、持続時間、伴う症状(涙・鼻水など)をメモして受診いただくと、診断の参考になります。

人間ドック・各種検査のご案内

お電話(TEL:0478-55-8001)でのご予約も可能です。

受付時間:9:00~11:30、14:00~17:00(火曜 休診)

第I部 総論・概念

第1章 国際分類と疾患概念の変遷

群発頭痛(cluster headache)は、一次性頭痛の中でも特異な位置を占める疾患である。この「特異性」は、単に痛みが強いという一点に由来するものではない。むしろ、発症様式・時間構造・随伴症状・治療反応性のいずれを取っても、従来の頭痛概念の枠組みから逸脱している点にこそ、その本質がある。

臨床現場ではしばしば、「群発頭痛は片頭痛の重症型ではない」「三叉神経痛とも違う」と説明される。しかし、このような否定形の説明が必要になること自体が、群発頭痛という疾患の理解がいかに難しいかを物語っている。群発頭痛は、既存のどの頭痛分類にも自然には収まりきらず、そのため長い間、疾患概念そのものが揺れ動いてきた。

群発頭痛の理解を困難にしてきた最大の要因は、「痛みの疾患」であると同時に、「時間構造の疾患」であり、さらに「自律神経の疾患」「中枢神経の疾患」という複数の側面を併せ持つ点にある。多くの一次性頭痛は、痛みの性質や誘因を中心に整理されてきたが、群発頭痛ではそれだけでは不十分であり、発作が起こる「時刻」「周期」「季節」といった時間的要素が診断・病態理解の中核を占める。

この多層的性格こそが、群発頭痛を単純な頭痛疾患として扱えなくしてきた理由であり、同時に誤診や診断遅延を生みやすい温床となってきた。

1. 周期性頭痛としての初期記載

群発頭痛に相当する症候は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、すでに散発的に記載されていた。ただし、この時代の報告は、現在のような明確な疾患単位としての記述ではなく、「ある種の周期性をもって出現する激烈な片側頭痛」という、きわめて記述的なものであった。

当時の医学においては、頭痛は主に片頭痛、三叉神経痛、あるいは器質的疾患に伴う症候として理解されており、これらに当てはまらない症例は、既存概念のいずれかに無理に分類されるか、あるいは「非定型」として扱われることが多かった。群発頭痛に相当する症例も例外ではなく、片頭痛の特殊型、あるいは三叉神経痛の変異型として理解されることが一般的であった。

しかし、症例報告が蓄積されるにつれ、いくつかの特徴が繰り返し強調されるようになる。すなわち、発作が夜間から明け方に集中すること、ほぼ毎日同じ時刻に起こること、発作が一定期間に集中的に出現し、その後長い無症状期間を挟むこと、そして痛みが一側に固定され、涙や鼻漏などの自律神経症状を必発的に伴うことである。

これらの特徴は、当時の片頭痛概念では説明しきれないものであり、「周期性頭痛」「夜間性頭痛」といった呼称が用いられる背景となった。しかし、この段階では、これらが同一疾患なのか、異なる疾患の集合なのかは明確ではなかった。

2. Hortonによる概念整理と命名

群発頭痛という疾患概念が明確な輪郭を持つようになったのは、20世紀前半に行われたHortonによる詳細な臨床観察と報告によるところが大きい。Hortonは、長期にわたり多数の症例を追跡する中で、これらの頭痛が偶発的に起こるものではなく、時間的に明確な構造を持つことに注目した。

Hortonが特に重視したのは、発作が「群発(cluster)」するという点である。すなわち、数週間から数か月にわたってほぼ毎日のように激しい頭痛発作が出現し、その後、数か月から数年に及ぶ無症状期間が訪れる。この「発作期」と「寛解期」の明確な分離は、それまでの頭痛分類には見られない特徴であった。

この時間構造を疾患概念の中核に据え、「cluster headache」と命名したことは、単なる名称変更にとどまらない意味を持つ。痛みの性質ではなく、発作の出現様式そのものを疾患定義の中心に据えたという点で、頭痛学における視点の転換をもたらしたからである。

3. 片頭痛・三叉神経痛からの分離

Horton以降、群発頭痛は次第に片頭痛や三叉神経痛とは異なる独立した疾患として認識されるようになる。その背景には、臨床像の違いだけでなく、治療反応性の決定的な差があった。

片頭痛では、患者は痛みを悪化させないために暗所で安静を保とうとすることが多い。一方、群発頭痛では、痛みがあまりに激烈であるため、患者はじっとしていられず、落ち着きなく動き回る。この行動様式の差は、単なる心理的反応ではなく、痛みの性質そのものの違いを反映している。

また、三叉神経痛では電撃様の瞬間的な痛みが特徴であり、誘因刺激が明確であることが多い。群発頭痛の痛みはこれとは異なり、持続的であり、明確な誘因を必要とせず、しかも自律神経症状を伴う。これらの差異は、病態生理が根本的に異なることを示唆していた。

こうして群発頭痛は、単に「他と違う頭痛」ではなく、独自の病態を持つ疾患単位として分離されていくことになる。

4. ICHD成立以前の概念的混乱

国際頭痛分類(ICHD)が確立される以前、群発頭痛はさまざまな名称で呼ばれていた。Horton’s headache、histamine headache、periodic migrainous neuralgiaなどがその代表である。

これらの名称は疾患の一側面を捉えてはいるものの、全体像を適切に表現しているとは言い難い。特に「ヒスタミン頭痛」という呼称は、ヒスタミン投与により発作が誘発される現象に基づいていたが、後にこれは原因ではなく、発作誘発の一手段に過ぎないことが明らかとなった。

この時代は、群発頭痛が「何であるか」よりも、「何ではないか」によって定義されていた時代であり、概念的混乱が避けられなかった。

5. ICHDによる疾患概念の確立とTACsへの位置づけ

国際頭痛分類(ICHD)の登場は、群発頭痛の概念を決定的に安定させた。ICHDでは、群発頭痛を一次性頭痛の中の「三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)」に分類した。この分類は、単なる整理ではなく、病態理解の方向性を明確に示した点で極めて重要である。

TACsという枠組みは、強い一側性頭痛と、それに同期して出現する頭部自律神経症状を軸に疾患を再編成する概念である。群発頭痛がこの枠組みに含まれたことにより、痛み・自律神経・中枢調節機構の三者が交差する疾患として位置づけられることになった。

6. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛という疾患概念が、どのような歴史的経緯を経て現在の位置づけに至ったのかを整理した。ここで重要なのは、群発頭痛が最初から明確な疾患単位として存在していたわけではなく、臨床観察の積み重ねと概念の洗練によって徐々に形作られてきたという事実である。

次章では、この流れを受けて、「三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)」という枠組みがどのように成立し、なぜ診療上これほど重要な意味を持つのかについて、さらに詳しく検討する。

第2章 TACsという枠組みの成立史

群発頭痛(cluster headache)が現在「三叉神経・自律神経性頭痛(Trigeminal Autonomic Cephalalgias:TACs)」に分類されていることは、単なる分類上の整理ではない。TACsという枠組みは、群発頭痛を含む一群の疾患を、痛みの強度や部位といった表面的特徴だけでなく、「痛み(trigeminal pain)」と「頭部自律神経症状(cranial autonomic symptoms)」が同期して出現するという、病態に近い構造で再編成した概念である。そのため、TACsの成立史を理解することは、群発頭痛診療における鑑別・治療設計を支える理論的基盤を確認する作業に等しい。

1. TACs成立以前:群発頭痛と「似た疾患群」が混在していた時代

ICHDによる体系化以前、群発頭痛は独立疾患として輪郭を持ちつつも、臨床現場では「似た症例」が同一カテゴリーとして扱われやすかった。理由は明快で、いずれも一側性の激痛(しばしば眼窩部~側頭部中心)を呈し、涙・鼻漏・鼻閉・結膜充血・眼瞼下垂などの症状が随伴し得るためである。これらの症状は、患者側からは「片側の目が赤くなり涙が出る」「鼻炎のように詰まる」と訴えられ、医療者側からは副鼻腔炎、眼科疾患、歯性疼痛、あるいは片頭痛と誤認されやすい。さらに、発作が短時間で強烈であるほど受診タイミングが難しく、病歴に基づく診断の精度が医師の経験に強く依存していた。この条件がそろうと、臨床像が類似する疾患を一括りにしてしまう圧力が働く。

実際には、群発頭痛と非常に似ていながら、発作の持続時間や頻度が系統的に異なる疾患が存在する。例えば、発作がより短時間(数分~数十分)で、1日に多数回反復するタイプ、あるいは、痛みが持続性で増悪期に群発頭痛様の自律神経症状を伴うタイプである。これらが「群発頭痛の亜型」あるいは「非典型群発」として扱われ続けた時代が、TACs成立以前の臨床的混乱期であった。

2. 分類を変えた決定打:インドメタシン反応性の発見

TACs成立に向けた最も大きな転機は、「インドメタシンが特異的に著効する頭痛が存在する」という臨床観察である。群発頭痛と同等、あるいはそれ以上に激しい一側性頭痛に、涙・鼻漏などの自律神経症状を伴う症例があるにもかかわらず、酸素療法やトリプタンに反応しにくい一方で、インドメタシン投与により発作が劇的に消失する例が繰り返し報告された。この「反応性の二分」は、症状の類似性よりも強い分類根拠として機能した。

ここで重要なのは、インドメタシン反応性が単なる「薬が効く/効かない」ではなく、臨床上ほぼ診断的価値を持つほど再現性が高い点である。発作性片側頭痛(paroxysmal hemicrania)や持続性片側頭痛(hemicrania continua)では、適切な用量でインドメタシンを投与すると、症状が完全に消失することが多い。この現象は、群発頭痛の治療反応性(酸素・トリプタンが有効、インドメタシンは通常無効)と明確に対照をなす。すなわち、「症状が似ているのに治療反応が違う」という事実が、疾患単位の独立性を強固に裏付けたのである。

3. TACsという概念の中核:三叉神経痛覚と頭部自律神経症状の同期

TACsの本質は、一側性の激しい痛み(多くは眼窩部~側頭部)に、同側の頭部自律神経症状が同期して出現する点にある。この同期性は、単に痛みが強いから副次的に涙が出る、という説明では不十分である。臨床的には、痛みの立ち上がりと同時に結膜充血・流涙・鼻漏・鼻閉などが出現し、発作の終息とともに速やかに軽快する。患者によっては、痛みよりもまず「片側の目が真っ赤になる」「片側だけ涙が止まらない」という現象を強く自覚することもある。この臨床像は、痛覚入力と自律神経出力が同一の神経回路で結びついていることを示唆し、後に「三叉神経―自律神経反射(trigemino-autonomic reflex)」として整理されていく。

TACsという枠組みは、結果として「群発頭痛の理解」を単独疾患の範囲に閉じ込めず、近縁疾患との比較を通じて病態に迫る方向性を与えた。つまり、TACsの成立は、群発頭痛の診断が「典型例の暗記」から、「特徴(時間構造・頻度・随伴症状・治療反応性)を軸にした判別」へ移行する契機となったのである。

4. 国際頭痛分類(ICHD)におけるTACsの確立

国際頭痛分類が改訂を重ねる過程で、群発頭痛は片頭痛群から独立し、さらに「TACs」という集合概念の中に位置づけられるようになった。この位置づけは、診断基準を統一するだけでなく、「群発頭痛と似た症状を呈する疾患」を体系的に整理する枠を提供した。TACsとしてまとめられた疾患群は、いずれも一側性の強い痛みと頭部自律神経症状という共通項を持つ一方、発作の持続時間と頻度に系統差があり、さらにインドメタシン反応性の有無が臨床上の強力な分岐点となる。こうした整理により、群発頭痛診療は「群発頭痛だけを当てる」から「TACsを鑑別する」へと視点を拡張した。

5. TACs成立が臨床にもたらした実務的インパクト

TACsの枠組みが臨床にもたらした最大の利益は、誤診の減少と治療の最適化である。群発頭痛として扱われていた症例の中に、実際は発作性片側頭痛や持続性片側頭痛が含まれていた場合、インドメタシンが著効し得るにもかかわらず、その機会が失われていたことになる。逆に、インドメタシン反応性頭痛を群発頭痛と誤認して酸素・トリプタンのみで対処し続ければ、患者は不必要な苦痛を長期にわたり負い続ける。TACsという概念は、この「治療機会の損失」を減らすための、実務的にきわめて価値の高い枠組みである。

さらに、TACsの枠組みは二次性頭痛の除外にも間接的に寄与する。なぜなら、「典型的TACsの経過・反応性から外れる症例」を見たとき、医師が直ちに再評価(画像・血管評価・炎症性疾患の除外など)へ舵を切るためである。TACsとして整理された疾患群は、症状が派手であるがゆえに救急・各科を彷徨いやすいが、分類が明確になるほど「どの時点で精査を強めるべきか」も整理される。

6. 本章のまとめと次章への橋渡し

TACsは、群発頭痛を含む一群の頭痛を「痛み+自律神経症状の同期」という構造で捉え直した枠組みであり、インドメタシン反応性という強力な臨床的分岐点を取り込むことで、鑑別診断と治療設計を実務レベルで大きく前進させた。群発頭痛を理解するには、TACsの中で「どこが共通で、どこが決定的に異なるのか」を把握することが不可欠である。

次章では、群発頭痛が一次性頭痛の中で「別格」と見なされてきた理由を、臨床像・時間構造・社会的影響・治療戦略の観点からさらに掘り下げる。すなわち、群発頭痛が臨床医学の中で特別な扱いを受ける根拠を、単なる印象ではなく論理として整理する。

第3章 群発頭痛が「別格」とされる理由

群発頭痛(cluster headache)が一次性頭痛の中で「別格」として扱われてきた背景には、 痛みの強さだけでは説明できない、複数の要因が重層的に存在する。 本章では、臨床像、時間構造、治療反応性、社会的影響という四つの観点から、 なぜ群発頭痛が特別な位置づけを与えられてきたのかを整理する。

1. 痛みの質と強度が示す特異性

群発頭痛の痛みは、一次性頭痛の中でも最も強烈な部類に属する。 臨床現場ではしばしば「耐えがたい」「人生で最悪の痛み」と表現され、 痛みの主観的評価尺度(VAS)においても極端に高い値を示すことが多い。 しかし、群発頭痛を「強い頭痛」としてのみ捉えることは不十分である。

群発頭痛の痛みの特異性は、立ち上がりの速さと ピークの持続にある。多くの症例で、痛みは数分以内に最大強度に達し、 その後15分から数時間にわたり高強度のまま持続する。 この時間経過は、片頭痛のように徐々に増悪し、悪心や光過敏を伴って長時間持続する経過とは明確に異なる。

さらに重要なのは、患者の行動様式である。 群発頭痛では、痛みがあまりに激烈であるため、患者は静かに横になることができず、 歩き回る、身体を揺らす、頭部を押さえつけるなど、落ち着きのない行動を示すことが多い。 この「静坐不能」は、診断上の重要所見であると同時に、 群発頭痛の痛みが単なる感覚刺激ではなく、行動を直接変化させるほどの強度を持つことを示している。

2. 時間構造の異常:発作は「いつ起こるか」が決まっている

群発頭痛を他の頭痛疾患から際立たせる最大の特徴の一つが、 発作の時間構造である。 多くの一次性頭痛では、誘因や生活状況により発作時刻が変動するが、 群発頭痛では発作が「驚くほど規則正しく」出現する。

典型例では、夜間から明け方にかけて、ほぼ毎日同じ時刻に発作が起こる。 患者が「目覚まし時計のようだ」と表現することも珍しくない。 この概日リズムは、単なる偶然ではなく、 視床下部を中心とした体内時計機構の関与を強く示唆する臨床所見である。

さらに、群発頭痛には概年リズムも存在する。 すなわち、春や秋など、特定の季節に群発期が始まる症例が一定数存在する。 発作が集中する期間(群発期)と、完全に症状が消失する期間(寛解期)が明確に分かれるという構造は、 他の一次性頭痛ではほとんど見られない。

この「時間の病理」は、群発頭痛を理解する上で不可欠であり、 痛みの性質以上に診断と病態理解を左右する要素となる。

3. 治療反応性が示す疾患単位としての独立性

群発頭痛が「別格」とされる第三の理由は、治療反応性の明確さにある。 群発頭痛は、一般的な経口鎮痛薬にほとんど反応しない一方で、 高濃度酸素吸入やトリプタン皮下注といった特定の治療に対して、 きわめて高い有効率を示す。

この「効く治療がはっきりしている」という点は、 群発頭痛が独立した疾患単位であることを裏付ける重要な証拠である。 仮に群発頭痛が片頭痛の重症型であるならば、 片頭痛治療薬が同様に有効であってもよいはずである。 しかし実際には、経口トリプタンやNSAIDsは多くの症例で無効であり、 即効性のある投与経路と治療手段が必要となる。

また、TACsの枠組みの中で見ると、 群発頭痛はインドメタシン反応性を示さない点でも明確に区別される。 治療反応性は、症状が似ている疾患を分類する際の最も実務的な指標であり、 群発頭痛が他のTACsと独立した位置を占める理由の一つである。

4. 社会的・心理的影響の大きさ

群発頭痛が「別格」と扱われるもう一つの理由は、 患者の生活に及ぼす影響の大きさである。 群発期には、ほぼ毎日のように激烈な発作が起こるため、 就労や社会生活の継続が困難となる。

夜間発作による睡眠障害は、日中の集中力低下や抑うつ気分を引き起こしやすく、 群発期が長期化すると精神的消耗が蓄積する。 海外では群発頭痛が「suicide headache」と呼ばれてきた歴史があり、 これは単なる誇張表現ではなく、痛みと生活破綻がもたらす心理的負荷の大きさを反映している。

重要なのは、群発頭痛が精神疾患ではないにもかかわらず、 その経過の中で精神症状を二次的に合併しやすい点である。 したがって、群発頭痛診療では痛みの制御だけでなく、 生活背景や心理的影響にも配慮する視点が不可欠となる。

5. 「別格」という位置づけの臨床的意味

群発頭痛が「別格」とされることは、 特別扱いを意味するのではなく、 診療戦略を根本から変える必要があることを意味する。

すなわち、群発頭痛では、 診断を急ぐこと、 発作期に即応する治療体制を整えること、 群発期全体を見据えた予防戦略を立てること が、他の頭痛疾患以上に重要となる。

この視点を欠いた診療は、 群発頭痛患者に対して不必要な苦痛と生活障害を長期間強いる結果につながる。 「別格」という認識は、群発頭痛診療の質を担保するための警鐘とも言える。

6. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛が一次性頭痛の中で特別な位置を占める理由を、 痛みの質、時間構造、治療反応性、社会的影響という観点から整理した。 群発頭痛は、単に「強い頭痛」ではなく、 診断・治療・フォローアップのすべてにおいて特別な配慮を要する疾患である。

次章では、こうした特異性が、どのように診断概念の変遷と誤診の構造に影響してきたのかを検討する。 すなわち、群発頭痛が「なぜ見逃されやすいのか」を、 医療史と診断学の視点から掘り下げていく。

第4章 診断概念の歴史的変遷と誤診の構造

群発頭痛(cluster headache)が現在もなお「見逃されやすい」「誤診されやすい」疾患である理由は、 単に知識不足の問題ではない。その背景には、群発頭痛という疾患がたどってきた 診断概念そのものの歴史的変遷と、 頭痛診療に内在する構造的な誤診要因が存在する。 本章では、群発頭痛がどのように診断されてきたのか、 そしてなぜ現在に至るまで誤診が繰り返されるのかを、 医療史と診断学の観点から整理する。

1. 初期診断概念における曖昧さ

群発頭痛の初期記載において、最大の問題点は、 診断基準が症候学的でありながらも定量化されていなかったことである。 「激しい片側頭痛」「夜間に起こる」「周期性がある」といった記述は存在したが、 それらがどの程度の強度・頻度・持続時間をもって同一疾患とみなすのかについては、 明確な線引きがなされていなかった。

この曖昧さは、当時の臨床環境を考えれば必然的であったとも言える。 頭痛は主観的症状であり、画像診断や生理学的指標が乏しい時代においては、 医師の経験と直感に大きく依存せざるを得なかった。 結果として、群発頭痛に該当する症例は、 片頭痛・三叉神経痛・副鼻腔炎など、 既存の診断枠に吸収される形で扱われることが多かった。

2. 片頭痛への過剰な包含

群発頭痛が最も頻繁に誤診されてきた疾患は片頭痛である。 これは、頭痛診療において片頭痛が最も一般的であり、 また症状の一部が重なり合うためである。

実際、群発頭痛患者の中には、 悪心・嘔吐、光過敏、音過敏といった片頭痛様随伴症状を呈する例が存在する。 こうした症例では、医師が「片頭痛の重症例」あるいは「非定型片頭痛」と判断することは、 一見すると合理的に見える。

しかし、ここに診断の落とし穴がある。 群発頭痛における随伴症状は、 発作の主座である一側性眼窩部痛と同時に出現する自律神経症状が中核であり、 片頭痛の随伴症状とは成り立ちが異なる。 この違いが十分に認識されないまま、 「吐き気がある=片頭痛」という短絡的判断が繰り返されてきた。

3. 三叉神経痛・副鼻腔疾患への誤分類

群発頭痛の痛みが眼窩部・上顎部に及ぶことから、 三叉神経痛や歯性疼痛、副鼻腔炎として扱われる例も少なくない。 特に、鼻閉や鼻漏を伴う症例では、 耳鼻咽喉科領域の疾患と判断されやすい。

三叉神経痛との鑑別において重要なのは、 痛みの持続時間と誘因の有無である。 群発頭痛では痛みは数十分から数時間持続し、 明確な誘因を必要としないことが多い。 一方、三叉神経痛では電撃様の瞬間的疼痛が反復し、 咀嚼や会話といった刺激で誘発される。 しかし、実臨床ではこの差異が十分に評価されないまま診断が下されることがある。

副鼻腔炎に関しても、 画像上の軽微な粘膜肥厚が痛みの原因と誤認され、 群発頭痛の本質が見逃されることがある。 こうした誤診は、患者に不要な処置や治療を受けさせる結果につながる。

4. 診断基準整備後も残る誤診

国際頭痛分類(ICHD)の整備により、 群発頭痛の診断基準は形式的には明確になった。 しかし、診断基準が存在することと、 それが実地臨床で正しく運用されることは同義ではない。

実際、ICHD-3時代においても、 群発頭痛患者が発症から正診に至るまでに 数年から十年以上を要する例が報告されている。 この背景には、以下のような構造的問題が存在する。

第一に、群発頭痛は稀な疾患であり、 一般診療医が経験する機会が少ないこと。 第二に、発作が短時間で終息するため、 診察時には無症状であることが多く、 客観所見に乏しいこと。 第三に、時間構造(夜間発作・周期性)が 十分に病歴として聴取されないことが挙げられる。

5. 「時間」を聴かない診断の危険性

群発頭痛の診断において最も致命的な誤りは、 痛みの性質や部位だけに注目し、 発作が「いつ」「どのような周期で」起こるかを軽視することである。

多くの誤診例では、 「どのくらい痛いか」「どこが痛いか」は詳細に問われている一方で、 「何時頃に起こるのか」「毎日同じ時刻か」 「一定期間続いていないか」といった質問が欠落している。 この結果、群発頭痛に特有の時間構造が見落とされる。

群発頭痛は、症状の派手さに反して、 病歴聴取が最も重要な診断手段である。 この逆説的事実を理解しない限り、 診断遅延は繰り返される。

6. 誤診がもたらす臨床的・社会的影響

群発頭痛の誤診は、 単なる診断名の問題にとどまらない。 不適切な治療が継続されることで、 発作が制御されない期間が長期化し、 患者の生活は著しく損なわれる。

群発期の激烈な痛みは、 就労困難、睡眠障害、精神的消耗を引き起こしやすい。 誤診により適切な急性期治療や予防治療が導入されない場合、 こうした影響は累積し、 抑うつや社会的孤立へとつながる危険性がある。

7. 診断概念の成熟と今後の課題

群発頭痛の診断概念は、 ICHDとTACsの枠組みにより大きく成熟した。 しかし、その概念が臨床現場の隅々まで浸透しているとは言い難い。

今後の課題は、 群発頭痛を「知識として知っている」状態から、 「実際の診療で疑い、見抜ける」状態へと移行させることである。 そのためには、頭痛診療における教育の中で、 群発頭痛の時間構造と診断の落とし穴を 繰り返し強調する必要がある。

8. 本章のまとめと第I部の総括

本章では、群発頭痛が歴史的にどのように診断され、 なぜ現在も誤診が生じやすいのかを整理した。 群発頭痛の診断において最も重要なのは、 痛みの強度ではなく、発作の時間構造を含めた全体像を捉えることである。

以上をもって、第I部「総論・概念」は完結する。 次章からは、第II部として、 疫学・臨床像をより具体的かつ実践的に掘り下げていく。

第II部 疫学・臨床像

第5章 疫学(詳細)

群発頭痛(cluster headache)の疫学は、単なる発症頻度の問題にとどまらず、 本疾患がなぜ「見逃されやすいか」「診断が遅れやすいか」を理解するうえで 極めて重要な情報を含んでいる。 本章では、有病率、性差、発症年齢、病型分布、人種差・地域差を中心に、 疫学的特徴を丁寧に整理する。

1. 有病率と発症頻度

群発頭痛は一次性頭痛の中では比較的まれな疾患であり、 一般人口における有病率はおおむね0.01〜0.1%と報告されている。 多くの疫学研究では0.1%前後とされることが多く、 これは人口1万人あたり10人程度に相当する。

この数値は、片頭痛(有病率10%以上)や緊張型頭痛(20〜30%)と比較すると 圧倒的に低い。 しかし、臨床的なインパクトは発症頻度からは推測できないほど大きい。 群発頭痛患者は、発作期において医療機関を繰り返し受診することが多く、 救急外来を含め医療資源への依存度が高くなりやすい。

また、有病率が低いこと自体が、 医師が群発頭痛を「鑑別に挙げにくい」要因となる。 一般診療の場では、 「稀な疾患よりも頻度の高い疾患をまず疑う」 という思考が合理的に働くため、 群発頭痛は初期段階で候補から外されやすい。 この疫学的背景が、診断遅延の構造的要因の一つとなっている。

2. 性差:なぜ男性に多いのか

群発頭痛の疫学で最もよく知られている特徴の一つが、顕著な性差である。 伝統的には、男性:女性比はおよそ3〜5:1とされ、 群発頭痛は「男性に多い頭痛」として理解されてきた。

しかし近年の研究では、 女性症例の認知が進んだことや診断基準の整備により、 実際の男女比は2〜3:1程度ではないかとする報告も増えている。 これは、過去に女性の群発頭痛が 片頭痛や副鼻腔疾患として誤診されていた可能性を示唆する。

性差の原因については明確な結論は得られていない。 喫煙率の違い、ホルモン環境、遺伝的背景などが議論されてきたが、 いずれも決定的とは言い難い。 重要なのは、群発頭痛が男性に多いという事実が、 「女性では起こらない」という誤った先入観につながらないよう注意することである。

3. 発症年齢と年齢分布

群発頭痛の好発年齢は20〜40歳代とされ、 平均発症年齢は30歳前後である。 多くの症例で、社会的に活動性の高い時期に発症する点は、 本疾患が患者の生活に与える影響の大きさを物語っている。

一方で、10代で発症する例や、 50〜60歳以降に初発する例も存在する。 特に高齢初発例では、 二次性頭痛(群発頭痛様頭痛)との鑑別が重要となり、 疫学情報はそのまま診断アルゴリズムに組み込まれるべき要素である。

女性においては、 若年発症と高齢発症の二峰性分布を示すとする報告もあり、 性差と年齢分布の相互関係は今後の検討課題とされている。

4. 反復性群発頭痛と慢性群発頭痛の頻度

群発頭痛は、臨床経過により反復性(episodic)と慢性(chronic)に分類される。 疫学的には、反復性群発頭痛が全体の約80〜90%を占め、 慢性群発頭痛は10%前後とされることが多い。

ただし、この割合には地域差・人種差が存在する。 欧米では慢性型の割合が比較的高いのに対し、 日本を含むアジア地域では慢性群発頭痛の頻度が低いと報告されている。 日本のデータでは、慢性型は数%程度とする報告が多い。

この差が遺伝的要因によるものか、 生活習慣や診断・治療介入の違いによるものかは明確ではない。 しかし、慢性型が存在するという事実は、 群発頭痛が単なる「周期性疾患」ではなく、 病態が固定化し得る疾患であることを示している。

5. 家族歴と遺伝的背景

群発頭痛は多くの場合孤発性であるが、 一部の患者では家族内発症が報告されている。 一等親内に群発頭痛患者を持つ割合は、 おおむね5〜10%程度とされる。

この頻度は、 完全な遺伝疾患とは言えないものの、 何らかの遺伝的素因が存在する可能性を示唆する。 一卵性双生児における一致率が必ずしも高くないことから、 単一遺伝子異常ではなく、 複数の遺伝因子と環境要因の相互作用が想定されている。

疫学的観点から重要なのは、 家族歴の有無が診断を左右する決定因子ではないという点である。 家族歴がなくても群発頭痛は十分に起こり得る。

6. 疫学から見える診療上の示唆

群発頭痛の疫学的特徴を整理すると、 本疾患が「稀だが重篤」「診断されにくいが診断できれば治療可能」 という二面性を持つことが明らかになる。

疫学は単なる統計ではなく、 診断の視点を修正し、 疑うべき場面を明確にするための臨床情報である。 男性、若年〜中年、夜間発作、周期性という要素がそろった場合、 群発頭痛を鑑別から外してはならない。

次章では、こうした疫学的背景を踏まえ、 群発頭痛の臨床像をより具体的に、 症状・行動様式・時間構造の観点から詳細に検討する。

第6章 臨床像(詳細)

群発頭痛(cluster headache)の診断において最も重要なのは、 個々の症状を断片的に評価することではなく、 症状がどのような構造をもって出現しているかを把握することである。 本章では、痛みの性質、自律神経症状、行動様式、時間構造という観点から、 群発頭痛の臨床像を体系的に整理する。

1. 痛みの局在と放散

群発頭痛の痛みは、典型的には眼窩部、眼窩上部、側頭部を中心とした一側性である。 多くの症例で、発作が始まる部位は明確であり、 「目の奥が痛む」「眼球の裏側がえぐられるように痛む」 と表現されることが多い。

痛みは局所にとどまらず、同側の上顎部、歯列、耳周囲、後頭部へと放散することがある。 このため、歯性疼痛や耳疾患として初期対応される例も少なくない。 重要なのは、放散があっても発作の起点が眼窩部にあることが多い点である。

2. 痛みの質と立ち上がり

群発頭痛の痛みは、 「刺すような」「焼けるような」「えぐられるような」 と形容されることが多く、 単なる拍動痛とは性質を異にする。

特徴的なのは、痛みの立ち上がりが非常に速いことである。 多くの患者では、発作開始から数分以内に最大強度に達する。 この急峻な立ち上がりは、 経口鎮痛薬が実質的に無力である理由を説明する臨床的所見であり、 急性期治療の選択に直結する。

3. 発作持続時間と終息様式

群発頭痛の発作持続時間は、15分から180分が典型的である。 多くの症例では30〜90分程度で自然に終息するが、 治療が奏功しない場合には数時間に及ぶこともある。

終息様式も特徴的であり、 発作は徐々に軽快するというよりも、 比較的急速に消失することが多い。 患者は「突然、何事もなかったように楽になる」 と表現することがある。

4. 自律神経症状の同期性

群発頭痛の臨床像を決定づける要素の一つが、 痛みと同側に出現する頭部自律神経症状である。 これらは痛みと同時に立ち上がり、同時に消失するという点で、 付随症状ではなく、疾患の中核を成す。

代表的な症状としては、 結膜充血、流涙、鼻漏、鼻閉、眼瞼浮腫、顔面発汗、縮瞳、眼瞼下垂などが挙げられる。 症例によって組み合わせや強度は異なるが、 少なくとも1つ以上の自律神経症状が認められることが多い。

注意すべき点は、 患者自身がこれらを「頭痛とは別の症状」と認識していることが少なくないことである。 「片側だけ涙が出る」「鼻炎がひどくなる」といった訴えは、 積極的に頭痛との同期性を確認しなければ見逃されやすい。

5. 行動様式:静坐不能という特徴

群発頭痛発作時の患者の行動は、 他の一次性頭痛と明確に異なる。 多くの患者は、発作中に横になって安静を保つことができず、 歩き回る、身体を揺らす、頭部を押さえつけるなどの行動を示す。

この「静坐不能」は、 群発頭痛の診断において極めて重要な所見である。 片頭痛患者が光や音を避けて動かないのとは対照的であり、 この差異は問診で強く意識すべき点である。

6. 時間構造:概日リズム

群発頭痛の多くは夜間から明け方にかけて発作が出現する。 とくに、入眠後1〜2時間、あるいは明け方に起こる例が多く、 患者は痛みで目を覚ます。

さらに、発作時刻が毎日ほぼ一定であることも特徴的である。 この規則性は、偶然とは考えにくく、 視床下部を中心とした体内時計機構の関与を強く示唆する。

7. 時間構造:概年リズムと群発期

群発頭痛では、発作が数週間から数か月続く群発期と、 症状が完全に消失する寛解期が明確に分かれることが多い。 群発期の開始時期が毎年ほぼ同じ季節である症例も少なくない。

この概年リズムは、 群発頭痛が「時間の病理」を持つ疾患であることを象徴している。 群発期という概念を理解しない限り、 群発頭痛の診断・治療は成立しない。

8. 臨床像から導かれる診断の要点

群発頭痛の臨床像を総合すると、 以下の要素が同時に存在するかどうかが診断の鍵となる。

一側性の眼窩部中心の激痛、 急峻な立ち上がりと短時間持続、 痛みと同期する自律神経症状、 静坐不能、 そして明確な時間構造(概日・概年リズム)。

これらを個別にではなく、 一つの症候群として捉える視点が、 群発頭痛診療において最も重要である。

9. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛の臨床像を詳細に検討した。 痛みの性質だけでなく、 行動様式や時間構造を含めて評価することが、 診断精度を大きく左右する。

次章では、こうした臨床像を踏まえ、 群発頭痛の診断をどのように確定し、 他疾患とどのように鑑別するかを体系的に整理する。

第7章 診断(詳細)

群発頭痛(cluster headache)の診断は、画像所見や血液検査といった 客観的指標に依存するものではなく、 病歴聴取を中心とした臨床診断である。 したがって、診断の成否は、 どの情報を、どの順序で、どの深さまで聴き取るかに大きく左右される。 本章では、ICHD-3診断基準を「暗記する対象」ではなく、 実地臨床で使いこなすための枠組みとして再構成する。

1. 診断の基本姿勢:疑わなければ診断できない

群発頭痛は、臨床像が特徴的であるにもかかわらず、 実際には診断までに長期間を要する例が少なくない。 この背景には、群発頭痛が比較的まれな疾患であることに加え、 発作が短時間で終息し、診察時には無症状であることが多いという特性がある。

したがって診断の第一歩は、 「群発頭痛という選択肢を想起すること」である。 夜間から明け方に起こる一側性の激しい頭痛、 毎日ほぼ同じ時刻に反復する発作、 痛みと同期する自律神経症状といった要素がそろった場合、 群発頭痛を積極的に疑う姿勢が求められる。

2. ICHD-3診断基準の実践的解釈

ICHD-3における群発頭痛の診断基準は、 以下の要素から構成されている。

一側性の眼窩部・眼窩上部・側頭部の重度〜極めて重度の痛みが、 15〜180分持続し、 頭痛と同側に自律神経症状(または静坐不能)を伴い、 発作頻度が1回/2日〜8回/日の範囲にあり、 他疾患で説明できないこと。

重要なのは、これらの項目を形式的に満たすかどうかだけでなく、 それぞれが示す臨床的意味を理解することである。 例えば「15〜180分」という持続時間は、 SUNCT/SUNAや三叉神経痛のような極短時間発作を除外し、 片頭痛のような長時間持続性発作と区別するための境界として機能する。

3. 病歴聴取の構造化

群発頭痛の診断では、 痛みの性質や部位を詳細に尋ねることは当然であるが、 それ以上に重要なのは、 時間構造を体系的に聴き取ることである。

具体的には、 発作が起こる時刻帯(夜間・明け方か)、 毎日同じ時刻に起こるかどうか、 発作が連日続く期間があるか、 その後に無症状期間が存在するか、 といった点を必ず確認する。

この時間構造を聴き漏らすと、 群発頭痛の本質が見えなくなり、 片頭痛や他の頭痛として処理されてしまう危険性が高まる。

4. 自律神経症状の評価

群発頭痛の自律神経症状は、 診断において極めて重要な要素であるが、 患者自身が頭痛とは無関係な症状として認識していることが少なくない。

そのため、 「頭痛のときに目が赤くなりませんか」 「涙が出たり、鼻が詰まったりしませんか」 といった具体的な質問を通じて、 痛みとの同期性を確認する必要がある。

これらの症状が常に同側に出現し、 発作とともに出現・消失する場合、 群発頭痛を強く支持する所見となる。

5. 行動様式の確認

群発頭痛の診断において、 患者の行動様式はしばしば決定的な情報を与える。 発作時に横になって安静を保てるか、 それとも痛みで動き回ってしまうかは、 片頭痛との鑑別において極めて有用である。

静坐不能という所見は、 群発頭痛に特有の痛みの質と強度を反映しており、 診断基準上も重要な位置を占めている。

6. 画像検査の位置づけ

群発頭痛そのものに特異的な画像所見は存在しない。 しかし、診断過程においては、 二次性頭痛(群発頭痛様頭痛)を除外する目的で 画像検査が不可欠となる。

原則として、初回診断時には頭部MRIを施行し、 下垂体腫瘍、海綿静脈洞病変、内頸動脈解離などを除外する。 特に高齢初発例や非典型経過では、 画像評価の重要性が一層高まる。

7. 診断確定までの流れ

群発頭痛の診断は、 病歴、臨床像、ICHD-3基準、画像所見を総合して行われる。 重要なのは、 診断を一度で確定できなくても、 経過観察と再評価を通じて精度を高める姿勢である。

頭痛日誌の活用は、 発作頻度や時間構造を可視化するうえで有用であり、 診断確定と治療設計の両面で役立つ。

8. 診断上の落とし穴

群発頭痛診断における代表的な落とし穴としては、 片頭痛への過剰な包含、 副鼻腔疾患への誤分類、 時間構造の聴取不足が挙げられる。

これらはいずれも、 群発頭痛の本質的特徴が十分に評価されない場合に生じる。

9. 本章のまとめと次章への橋渡し

群発頭痛の診断は、 検査結果ではなく病歴と臨床像に基づく判断である。 とくに時間構造、自律神経症状、行動様式を 体系的に評価することが診断精度を左右する。

次章では、群発頭痛と他の疾患をどのように鑑別するかについて、 TACsを中心にさらに詳細に検討する。

第8章 鑑別診断(詳細)

群発頭痛(cluster headache)の鑑別診断は、 症状が激烈で特徴的であるがゆえに、 かえって誤診を招きやすい領域である。 本章では、三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)を中心に、 群発頭痛と鑑別すべき一次性頭痛および二次性頭痛を、 臨床現場での判断に直結する形で整理する。

1. 鑑別診断の基本原則

群発頭痛の鑑別では、 「どの疾患かを一度で言い当てる」ことよりも、 系統的に除外していく思考過程が重要である。 とくに以下の三点は、鑑別診断の軸となる。

発作の持続時間、 発作頻度、 そして治療反応性である。 これらを組み合わせることで、 TACs内の疾患はかなり明確に分岐する。

2. 発作性片側頭痛(Paroxysmal Hemicrania)

発作性片側頭痛は、 群発頭痛と同様に一側性の激しい頭痛と 頭部自律神経症状を伴うが、 発作持続時間と頻度が系統的に異なる。

発作は数分から30分程度と短く、 1日に10回以上起こることも珍しくない。 また、群発頭痛と異なり、 女性に多いという疫学的特徴を持つ。

鑑別において決定的なのは、 インドメタシンに対する完全反応性である。 適切な用量のインドメタシンで発作が消失する場合、 群発頭痛の可能性は極めて低くなる。

3. SUNCT / SUNA

SUNCT(Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)および SUNA(Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Autonomic symptoms)は、 群発頭痛と同じTACsに属するが、 臨床像は大きく異なる。

発作は数秒から数分と極めて短く、 1日に数十回から100回以上起こることもある。 痛みは電撃様で、 咀嚼、会話、触刺激などで誘発されることが多い。

群発頭痛のような明確な群発期・寛解期を欠くことが多く、 治療としてはラモトリギンなどの抗てんかん薬が用いられる。 インドメタシンは通常無効である。

4. 持続性片側頭痛(Hemicrania Continua)

持続性片側頭痛は、 一側性の頭痛が持続的に存在し、 増悪時に自律神経症状を伴うことがある疾患である。

群発頭痛との最大の違いは、 痛みが完全に消失する寛解期が存在しない点である。 増悪期だけを見ると群発頭痛様に見えるため、 全体経過を丁寧に聴取することが重要となる。

本疾患もインドメタシンに完全に反応するため、 診断的治療が有用である。

5. 片頭痛との鑑別

群発頭痛は、 実臨床では片頭痛と最も頻繁に混同される。 とくに悪心、嘔吐、光過敏、音過敏を伴う症例では、 群発頭痛が片頭痛として扱われやすい。

しかし、片頭痛では発作が数時間から数日持続し、 患者は安静を好むのに対し、 群発頭痛では発作が短時間で、 患者は静坐不能となる点が決定的に異なる。

また、片頭痛では発作時刻が一定しないことが多いのに対し、 群発頭痛では夜間・明け方に規則的に出現することが多い。

6. 二次性頭痛(群発頭痛様頭痛)

群発頭痛様の症状を呈する二次性頭痛も存在する。 これらは臨床像だけでは鑑別が困難であり、 画像検査が不可欠となる。

代表的な原因としては、 下垂体腺腫、 海綿静脈洞病変、 内頸動脈解離、 副鼻腔炎(とくに蝶形骨洞)などが挙げられる。

とくに高齢初発例や、 治療反応性が不良な場合には、 群発頭痛と決め打ちせず、 二次性原因の再評価を行う必要がある。

7. 鑑別診断を支える実践的視点

鑑別診断において重要なのは、 症状の派手さに惑わされず、 全体構造を冷静に評価することである。

発作持続時間、頻度、周期性、治療反応性を 系統的に整理することで、 群発頭痛は他疾患から比較的明確に分離できる。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛と鑑別すべき疾患を詳細に検討した。 群発頭痛の鑑別診断は、 TACsという枠組みを理解することで 初めて体系的に行うことが可能となる。

次章では、こうした鑑別診断を踏まえ、 群発頭痛の病態生理について、 視床下部を中心とした中枢機構からさらに深く検討する。

第III部 病態生理

第9章 病態生理総論(全体像)

群発頭痛(cluster headache)の病態生理は、 単一の異常で説明できるものではなく、 中枢神経系・末梢神経系・自律神経系が階層的に関与する複合的機構 として理解されるべきである。 本章では、個別の分子・神経回路に踏み込む前段階として、 群発頭痛の病態を俯瞰的に整理する。

1. 病態理解の前提:血管説から中枢神経説へ

群発頭痛は、かつて「血管性頭痛」の一種として理解されてきた。 眼窩部を中心とした激痛、 同側の結膜充血や鼻閉といった所見は、 局所血管拡張によって説明可能であるように見えたからである。

しかし、血管説のみでは、 群発頭痛に特有の厳密な時間構造や 治療反応性の選択性を説明することができなかった。 たとえば、なぜ発作が毎日ほぼ同じ時刻に起こるのか、 なぜ一定期間に集中して発作が出現し、 その後は完全に消失するのかといった点は、 単純な血管反応では説明が困難である。

このような疑問から、 群発頭痛は次第に中枢神経系に起源を持つ疾患として 再解釈されるようになった。

2. 病態の三層構造モデル

現在の理解では、 群発頭痛の病態は以下の三層構造として捉えると理解しやすい。

第一層は中枢調節層であり、 視床下部を中心とした概日・概年リズム調節機構がここに含まれる。 この層は、「いつ発作が起こりやすい状態になるか」を決定する。

第二層は発作発現層であり、 三叉神経核、上唾液核、翼口蓋神経節などを含む 神経回路ネットワークが該当する。 この層は、「発作が実際に立ち上がる」段階を担う。

第三層は末梢効果器層であり、 頭蓋内外血管、涙腺、鼻粘膜などが含まれる。 ここでは、痛みと自律神経症状が 臨床症状として顕在化する。

3. 中枢調節層:視床下部の位置づけ

群発頭痛の病態生理において、 視床下部は最上位の調節中枢として位置づけられる。 視床下部は、睡眠・覚醒リズム、ホルモン分泌、 自律神経活動を統合的に制御する中枢であり、 群発頭痛の時間的規則性を説明するうえで不可欠である。

視床下部の関与は、 臨床所見(夜間発作、概年リズム)と 機能画像研究(PETによる活性化)の両面から支持されている。 ただし、視床下部は痛みそのものを直接生み出すというよりも、 発作を起こしやすい状態を周期的に形成する 「調節中枢」として理解される。

4. 発作発現層:三叉神経・自律神経回路

発作が実際に立ち上がる段階では、 三叉神経系と自律神経系の連関が中心的役割を果たす。 群発頭痛では、 三叉神経痛覚入力と 副交感神経出力が同期して活性化する。

この現象は、 「三叉神経―自律神経反射(trigemino-autonomic reflex)」 として整理されている。 痛覚刺激が三叉神経核を介して上唾液核を活性化し、 そこから翼口蓋神経節を経て、 涙腺・鼻粘膜などに自律神経症状が生じる。

5. 末梢効果器層:神経ペプチドと血管反応

末梢レベルでは、 三叉神経終末から放出される神経ペプチドが 痛みと血管反応を増幅する。 とくにCGRP(calcitonin gene-related peptide)は、 群発頭痛発作時に上昇し、 急性期治療後に低下することが知られている。

これらの知見は、 群発頭痛が単なる心理的現象ではなく、 神経化学的変化を伴う疾患であることを示している。

6. 病態生理と治療反応性の対応関係

群発頭痛の治療反応性は、 病態生理を理解するうえで重要な手がかりとなる。 高濃度酸素吸入が有効であることは、 末梢血管および神経ペプチド動態への作用を示唆する。 トリプタン皮下注の即効性は、 三叉神経血管系が発作の主要な実行部位であることを裏付ける。

一方で、予防治療が視床下部調節に関与する薬剤を中心に構成される点は、 中枢調節層が病態の上流に位置することを示している。

7. 病態モデルの限界と今後の課題

現在の三層構造モデルは、 群発頭痛の多くの特徴を説明可能である一方、 すべての症例を完全に説明できるわけではない。 とくに慢性群発頭痛や治療抵抗例では、 病態の固定化や可塑的変化が関与している可能性がある。

今後は、 分子レベル、遺伝子レベル、ネットワークレベルの研究を統合し、 より精緻な病態モデルが求められる。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛の病態生理を全体像として整理した。 群発頭痛は、 中枢調節異常を背景に、 三叉神経―自律神経回路が発作を実行する 多層的疾患である。

次章では、この全体像を踏まえ、 視床下部仮説をより詳細に検討し、 画像研究や臨床介入との関連を深掘りする。

第10章 視床下部仮説(詳細)

群発頭痛(cluster headache)の病態生理を語る上で、 視床下部(hypothalamus)は最も重要な中枢構造として位置づけられている。 本章では、視床下部仮説がどのように成立し、どのような根拠によって支持され、 さらにどの点が未解決のまま残されているのかを、画像研究と臨床所見を中心に詳細に検討する。

1. 視床下部が注目された理由

群発頭痛が視床下部疾患として注目されるようになった背景には、 臨床像そのものが強く「体内時計」を想起させる点がある。 発作が夜間から明け方に集中し、しかも毎日ほぼ同じ時刻に起こる症例が多いこと、 さらに群発期と寛解期が明確に分かれることは、 視床下部が担う概日リズムおよび概年リズムの異常を示唆する。

これらの所見は、単なる経験的印象ではなく、 多数の症例で再現性をもって観察されてきた。 そのため、群発頭痛は早い段階から 「時間構造に異常をきたす疾患」として理解され、 視床下部がその中枢候補として浮上した。

2. PET研究による決定的証拠

視床下部仮説を決定的に支持したのは、 機能画像研究、とりわけPET(positron emission tomography)による報告である。 1990年代後半、群発頭痛発作中の脳活動をPETで評価した研究により、 発作時に視床下部後下部の局所的な代謝亢進が一貫して観察された。

この所見は、片頭痛や他の頭痛疾患では見られない特徴であり、 群発頭痛に特異的な中枢活動として注目された。 特に重要なのは、この視床下部活性化が、 痛みの左右に対応して同側に出現する傾向を示した点である。

これにより、群発頭痛は 「末梢からの入力に対する二次的反応」ではなく、 中枢神経系に起源を持つ疾患であるという理解が強化された。

3. fMRI・VBM研究から見た構造的・機能的変化

PETに続いて、fMRIやVBM(voxel-based morphometry)を用いた研究が行われ、 群発頭痛患者の視床下部に構造的・機能的変化が存在する可能性が示唆されている。

一部のVBM研究では、 群発頭痛患者において視床下部灰白質の体積増加が報告されている。 この所見は、慢性的な神経活動変化や可塑的変化を反映している可能性がある。 ただし、すべての研究で一貫した結果が得られているわけではなく、 病期や病型(反復性・慢性)による差異も議論されている。

fMRI研究では、発作間欠期においても、 視床下部を含む中枢ネットワークの反応性が変化している可能性が示されており、 群発頭痛が発作時だけでなく、 基礎状態においても中枢機能異常を伴う疾患であることが示唆される。

4. 視床下部は「発生源」か「調節中枢」か

視床下部仮説における重要な論点の一つは、 視床下部が群発頭痛発作の「発生源(generator)」なのか、 それとも「発作を起こしやすい状態を作る調節中枢(modulator)」なのかという点である。

現在の多くの研究者は、 視床下部が直接痛み信号を発生させるのではなく、 三叉神経―自律神経回路を周期的に賦活する 上位調節中枢として機能していると考えている。 この解釈は、視床下部の解剖学的機能とも整合的である。

視床下部は、自律神経・内分泌・覚醒状態を統合的に制御する構造であり、 痛覚伝達の一次中枢ではない。 したがって、視床下部仮説は、 群発頭痛を「中枢起源だが末梢で発現する疾患」として理解する枠組みを提供する。

5. 慢性群発頭痛における視床下部の役割

慢性群発頭痛では、 群発期と寛解期の区別が不明瞭となり、 発作がほぼ連続的に出現する。 この病型では、視床下部調節機構が 可逆的な変調を超えて、より固定化した異常状態に陥っている可能性がある。

視床下部深部刺激(deep brain stimulation:DBS)が、 一部の難治性慢性群発頭痛で有効であるという報告は、 視床下部が病態の中核に位置することを 臨床的介入によって裏付ける証拠と考えられる。 ただし、DBSは侵襲的治療であり、 すべての症例に適応できるものではない。

6. 視床下部仮説の限界と未解決問題

視床下部仮説は群発頭痛の多くの特徴を説明するが、 すべてを説明できるわけではない。 例えば、なぜ一側性が厳密に保たれるのか、 なぜ同じ患者でも発作側が年単位で変わることがあるのかといった点は、 依然として十分に解明されていない。

また、視床下部異常が原因なのか結果なのかという因果関係も、 明確に証明されたわけではない。 視床下部仮説は、群発頭痛の病態を理解するための 強力な枠組みではあるが、 単独仮説として完成しているわけではなく、 他の病態要素との統合が必要である。

7. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛における視床下部仮説を詳細に検討した。 視床下部は、群発頭痛の時間構造を説明する最上位中枢として位置づけられ、 多くの臨床・画像研究によって支持されている。

次章では、視床下部から下流に位置する 三叉神経―自律神経回路と神経ペプチドの役割について、 病態生理をさらに掘り下げる。

第11章 三叉神経―自律神経反射と神経ペプチド

群発頭痛(cluster headache)の臨床像を最も端的に特徴づける所見は、 一側性の激烈な痛みと、それに同期して出現する頭部自律神経症状である。 本章では、この両者を結びつける中核的病態としての 三叉神経―自律神経反射(trigemino-autonomic reflex)と、 その末梢実行因子としての神経ペプチドの役割を詳細に検討する。

1. 痛みと自律神経症状の「同期性」という現象

群発頭痛では、痛みの出現とほぼ同時に、 同側の結膜充血、流涙、鼻漏、鼻閉、眼瞼浮腫、顔面発汗などが生じる。 これらの症状は、痛みが強いために二次的に起こる反応ではなく、 痛みと時間的に厳密に同期している点に本質がある。

臨床的には、発作が始まると数十秒から数分以内に自律神経症状が出現し、 発作の終息とともに速やかに軽快する。 この同期性は、群発頭痛を他の一次性頭痛から区別する最も重要な特徴の一つであり、 病態生理的にも一つの神経回路によって統合的に制御されていることを示唆する。

2. 三叉神経―自律神経反射の解剖学的基盤

三叉神経―自律神経反射は、 三叉神経系の痛覚入力と副交感神経系の出力が 脳幹レベルで結びつく反射回路である。 この反射は、群発頭痛だけでなく、 発作性片側頭痛やSUNCT/SUNAなど、 TACs全体に共通する病態基盤と考えられている。

解剖学的には、 三叉神経第一枝領域からの侵害刺激が 三叉神経脊髄路核に入力され、 そこから上唾液核を介して副交感神経系が活性化される。 副交感神経線維は翼口蓋神経節を経由し、 涙腺や鼻粘膜血管へと投射する。

この回路が過剰に賦活されることで、 痛みと同側に自律神経症状が出現する。 群発頭痛では、この反射が周期的に、かつ一側性に活性化する点が特徴的である。

3. 群発頭痛における反射亢進の特徴

群発頭痛では、三叉神経―自律神経反射が 単発的に作動するのではなく、 群発期において反復的かつ持続的に亢進する。 これは、視床下部を中心とした上位調節異常が 反射回路の興奮性を高めている結果と考えられる。

この点は、発作性片側頭痛やSUNCT/SUNAとの比較においても重要である。 いずれも反射回路を共有するが、 発作の持続時間や頻度が異なることは、 上位調節機構の関与の仕方が疾患ごとに異なる可能性を示唆する。

4. 神経ペプチドの放出と痛みの増幅

三叉神経終末から放出される神経ペプチドは、 群発頭痛の痛みと血管反応を増幅する重要な因子である。 中でも最も注目されているのが CGRP(calcitonin gene-related peptide)である。

群発頭痛発作時には、 外頸静脈血中のCGRP濃度が有意に上昇することが報告されている。 この上昇は、発作の終息や治療介入(酸素吸入・トリプタン投与)後に低下する。 これらの所見は、CGRPが発作の「結果」ではなく、 痛みの形成・維持に積極的に関与していることを示唆する。

5. CGRP以外の神経ペプチド

群発頭痛では、CGRPに加えて、 VIP(vasoactive intestinal peptide)や PACAP(pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide)などの関与も報告されている。

VIPは主に副交感神経系の活性化を反映するペプチドであり、 発作時に血中濃度が上昇する。 PACAPは概日リズム調節との関連が示唆されており、 群発頭痛の時間構造との結びつきが注目されている。

これらのペプチドは、 群発頭痛が単一分子異常ではなく、 複数の神経化学的経路が関与する疾患であることを示している。

6. 治療反応性からみた病態の裏付け

群発頭痛の治療反応性は、 三叉神経―自律神経反射と神経ペプチドの関与を 臨床的に裏付ける重要な証拠である。

高濃度酸素吸入は、 神経ペプチド放出を抑制し、 血管反応を速やかに正常化すると考えられている。 トリプタン皮下注は、 三叉神経終末に作用し、 CGRP放出を抑制することで即効性を示す。

一方で、経口鎮痛薬が無効である理由も、 病態が末梢炎症ではなく、 神経回路と神経ペプチド動態に依存している点から説明可能である。

7. 本章の限界と未解決課題

三叉神経―自律神経反射は、 群発頭痛の多くの臨床所見を説明できるが、 なぜ反射が一側性に固定されるのか、 なぜ同一患者で発作側が年単位で変わることがあるのかといった点は、 依然として明確ではない。

また、神経ペプチド異常が原因なのか結果なのかという点も、 完全には解決されていない。 これらの課題は、上位調節中枢との統合的理解を必要とする。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛における三叉神経―自律神経反射と 神経ペプチドの役割を詳細に検討した。 群発頭痛は、 痛覚入力と自律神経出力が一体となって発作を形成する疾患であり、 この理解は治療戦略の根幹を成す。

次章では、これらの神経化学的異常と時間構造を結びつける要素として、 概日リズム、内分泌、遺伝的背景についてさらに掘り下げる。

第12章 概日リズム・内分泌・遺伝的背景

群発頭痛(cluster headache)の時間構造を理解するうえで、 視床下部仮説と並んで重要なのが、 概日リズム(circadian rhythm)、 内分泌調節、 遺伝的背景の相互関係である。 本章では、発作の規則性を生み出す基盤としての生体リズムと、 それを支える分子・内分泌・遺伝学的要素を整理する。

1. 概日リズムと群発頭痛

群発頭痛の臨床像において最も特徴的な所見の一つは、 発作が夜間から明け方に集中し、 しかも毎日ほぼ同じ時刻に起こることである。 この規則性は、睡眠状態や生活習慣の偶然的な一致では説明できず、 生体に内在する時計機構の関与を強く示唆する。

概日リズムの中枢は、 視床下部に存在する視交叉上核(suprachiasmatic nucleus:SCN)である。 SCNは、光入力を基に全身の時計遺伝子の発現リズムを同調させ、 睡眠・覚醒、ホルモン分泌、自律神経活動を統合的に制御する。 群発頭痛が視床下部疾患として位置づけられる根拠の一つは、 このSCN機能異常を示唆する臨床所見が一貫して存在する点にある。

2. 睡眠との関連

群発頭痛発作は、 入眠後1〜2時間、あるいは明け方に起こることが多く、 睡眠段階との関連が古くから指摘されてきた。 とくにREM睡眠との関連が注目されており、 一部の研究ではREM期に発作が誘発されやすい可能性が示唆されている。

ただし、すべての群発頭痛発作がREM睡眠に一致するわけではなく、 睡眠構造の変化は誘因の一部であって、 発作発現の単独原因ではないと考えられている。 むしろ、睡眠は視床下部―脳幹ネットワークの活動状態を変化させる 「トリガー環境」として作用している可能性が高い。

3. メラトニンと内分泌異常

群発頭痛患者では、 夜間のメラトニン分泌が低下していることが複数の研究で報告されている。 メラトニンは、松果体から分泌されるホルモンであり、 視床下部―松果体軸を介して概日リズムを調節する。

群発期においてメラトニン分泌のピークが消失あるいは平坦化する現象は、 視床下部調節機構の破綻を内分泌学的に裏付ける所見と解釈される。 また、メラトニン補充療法が一部の患者で予防効果を示すことは、 因果関係を完全に証明するものではないものの、 内分泌異常が病態に関与している可能性を示唆する。

4. コルチゾール・その他のホルモン

群発頭痛患者では、 コルチゾールの日内変動に異常がみられるとの報告もある。 コルチゾールは視床下部―下垂体―副腎(HPA)軸の制御下にあり、 ストレス応答や覚醒状態と密接に関係する。

群発期におけるコルチゾール分泌パターンの変化は、 視床下部を含む内分泌調節系全体の不安定化を反映している可能性がある。 ただし、これらの所見は症例間でばらつきが大きく、 診断的マーカーとして用いる段階には至っていない。

5. 遺伝的背景

群発頭痛は多くの場合孤発性であるが、 家族内発症が一定割合で報告されており、 遺伝的素因の存在が示唆されている。 一等親内発症率はおおむね5〜10%とされ、 一卵性双生児の一致率は完全ではない。

これらの事実は、 群発頭痛が単一遺伝子疾患ではなく、 複数の遺伝因子と環境要因が相互作用する 多因子疾患であることを示している。

6. 時計遺伝子と候補遺伝子

概日リズムとの関連から、 時計遺伝子(CLOCK, BMAL1, PER, CRY など)の関与が検討されてきた。 これまでの研究では、 特定の多型が群発頭痛と関連する可能性が示唆されているが、 結果は一貫しておらず、 決定的な遺伝子異常は同定されていない。

また、オレキシン受容体(HCRTR2)遺伝子多型が 群発頭痛と関連するとの報告もある。 オレキシンは視床下部由来の神経ペプチドであり、 覚醒維持、睡眠調節、自律神経機能に関与する。 この点からも、視床下部機能異常との関連が示唆される。

7. 遺伝・内分泌・神経回路の統合的理解

現時点では、 群発頭痛を単一の遺伝子異常やホルモン異常で説明することはできない。 むしろ、遺伝的素因が存在する個体において、 視床下部―内分泌―自律神経ネットワークが不安定化し、 特定の条件下で発作が顕在化すると考える方が妥当である。

この統合的視点は、 群発頭痛が「時間」「ホルモン」「神経回路」の交点に存在する疾患であることを 改めて浮き彫りにする。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛における概日リズム、内分泌異常、遺伝的背景を整理した。 群発頭痛は、生体リズムの破綻を基盤としつつ、 神経回路レベルで発作が実行される疾患である。

次章では、こうした病態理解を踏まえ、 群発頭痛の治療戦略を急性期・予防・慢性例の観点から体系的に検討する。

第IV部 治療

第13章 治療総論(治療戦略の考え方)

群発頭痛(cluster headache)の治療は、他の一次性頭痛と同一の発想で行うことはできない。 本疾患では、発作の激烈さと時間構造の明確さから、 「発作が起こった後に対処する」だけでは不十分であり、 発作期全体を見据えた戦略的治療が不可欠となる。 本章では、急性期治療・予防治療・慢性例対応へと展開する前段階として、 群発頭痛治療の基本思想と設計原理を整理する。

1. 群発頭痛治療の特殊性

群発頭痛治療の第一の特徴は、 痛みが「非常に強いが短時間で終息する」点にある。 このため、一般的な経口鎮痛薬は薬理学的に発作に間に合わず、 多くの症例で無効となる。

さらに、発作が1日に複数回起こり得ること、 群発期には連日発作が続くことから、 単発的な対症療法のみでは患者の負担を軽減できない。 群発頭痛治療では、 「急性期で止める」「群発期を抑える」という 二層構造の治療設計が必須となる。

2. 治療の二本柱:急性期治療と予防治療

群発頭痛の治療は、 大きく分けて急性期治療(発作頓挫療法)と 予防治療(群発期制御)の二本柱から成る。 この二者は目的も使用薬剤も異なり、 混同すると治療効果が得られない。

急性期治療は、 発作が始まった時点で痛みを速やかに抑えることを目的とする。 一方、予防治療は、 発作そのものを起こりにくくし、 群発期の期間と重症度を低減させることを目的とする。

3. 「治療開始のタイミング」という視点

群発頭痛治療でしばしば問題となるのが、 予防治療の開始タイミングである。 群発期は、ある日突然始まるように見えるが、 多くの患者では「いつもと違う違和感」や 「軽い前駆症状」が先行することがある。

これらの兆候を捉え、 群発期初期から予防治療を導入できるかどうかが、 その後の経過を大きく左右する。 群発頭痛診療では、 患者自身が群発期の始まりを認識できるよう教育する ことも治療の一部である。

4. 発作頻度と治療選択の関係

群発頭痛では、 発作頻度が治療選択に直接影響する。 1日に1回程度の発作であれば、 急性期治療を中心とした対応が可能な場合もある。 しかし、1日に複数回発作が起こる場合や、 夜間発作が連日続く場合には、 急性期治療のみでは対応しきれない。

このような症例では、 急性期治療の使用回数制限や副作用を考慮しつつ、 予防治療を早期に導入する必要がある。 群発頭痛治療は、 常に「次の発作をどう防ぐか」を見据えて設計されるべきである。

5. 病型(反復性・慢性)に応じた治療設計

群発頭痛の治療戦略は、 病型によっても大きく異なる。 反復性群発頭痛では、 群発期に集中的な治療を行い、 寛解期には不要な投薬を避けることが基本となる。

一方、慢性群発頭痛では、 寛解期が乏しい、あるいは存在しないため、 長期的な予防治療が前提となる。 この場合、 治療効果だけでなく、 安全性・忍容性・生活への影響を重視した設計が求められる。

6. 治療反応性が示す病態理解

群発頭痛治療の特徴的な点は、 治療反応性そのものが病態理解の手がかりとなることである。 高濃度酸素吸入やトリプタン皮下注が即効性を示す事実は、 病態の実行部位が三叉神経血管系にあることを裏付ける。

一方、予防治療として用いられる薬剤が、 視床下部や中枢調節に作用するものを中心としている点は、 群発頭痛が中枢調節異常を背景とする疾患であることを示唆する。

7. 治療のゴール設定

群発頭痛治療のゴールは、 すべての発作を完全に消失させることではない。 とくに慢性例では、 発作頻度と重症度を低減し、 患者が日常生活を維持できる状態を目指すことが現実的である。

このゴール設定を医師と患者で共有することは、 治療継続と満足度の向上に直結する。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛治療の基本思想と戦略的枠組みを整理した。 群発頭痛治療は、 急性期対応と予防戦略を組み合わせた 多層的アプローチである。

次章では、 急性期治療として最も重要な 高濃度酸素吸入療法とトリプタン治療について、 そのエビデンスと実践上の注意点を詳述する。

第14章 急性期治療(酸素療法・トリプタン)

群発頭痛(cluster headache)の急性期治療は、 発作の激烈さと立ち上がりの速さを踏まえ、 即効性と確実性を最優先に設計される。 本章では、急性期治療の中核を成す 高濃度酸素吸入療法と トリプタン製剤について、 そのエビデンス、作用機序、実践上の注意点を詳述する。

1. 急性期治療の基本原則

群発頭痛の発作は、 発作開始から数分以内に最大強度に達することが多く、 一般的な経口薬では薬効発現が間に合わない。 したがって、急性期治療では 投与経路と 効果発現までの時間が極めて重要となる。

また、1日に複数回発作が起こる可能性があるため、 急性期治療は「使いやすさ」と「反復使用時の安全性」も考慮する必要がある。

2. 高濃度酸素吸入療法

高濃度酸素吸入療法は、 群発頭痛急性期治療の第一選択であり、 安全性と有効性の両面から最も推奨される治療法である。

2-1. 投与方法

標準的な方法は、 100%酸素を7〜12 L/分で、 非再呼吸マスクを用いて 約15分間吸入する。 近年では、より高流量(12〜15 L/分)を用いることで 有効率が高まる可能性も報告されている。

2-2. 有効性

無作為化比較試験およびメタ解析により、 酸素吸入は多くの症例で 発作開始後10〜15分以内に疼痛を著明に軽減または消失させることが示されている。 特に、発作早期に開始した場合の効果が高い。

2-3. 作用機序

正確な作用機序は完全には解明されていないが、 神経ペプチド(CGRPなど)の放出抑制、 頭蓋内血管反応の是正、 三叉神経血管系の活動低下などが関与していると考えられている。

2-4. 実践上の注意点

酸素療法は副作用が極めて少ないが、 効果を得るためには適切な流量とマスク選択が不可欠である。 鼻カニューラや低流量では効果が乏しいことが多く、 群発頭痛専用として指導する必要がある。

3. トリプタン製剤

トリプタンは、 群発頭痛急性期において 酸素療法と並ぶ中核的治療である。 ただし、投与経路の選択が極めて重要である。

3-1. 皮下注射

スマトリプタン皮下注射は、 群発頭痛急性期治療において最も確実な薬物療法である。 発作開始後5〜15分以内に効果が発現することが多く、 強い痛みに対しても高い有効率を示す。

標準用量は6 mg皮下注であるが、 一部の症例では3 mgでも十分な効果が得られる。 1日の使用回数制限(通常2回まで)を遵守する必要がある。

3-2. 点鼻製剤

点鼻トリプタン(ゾルミトリプタン点鼻など)は、 皮下注が使用できない場合の代替手段として用いられる。 効果発現は皮下注より遅いが、 一定の有効性が示されている。

経口トリプタンは、 効果発現が遅いため、 群発頭痛急性期治療には通常適さない。

4. トリプタン使用時の注意点

トリプタンは血管収縮作用を有するため、 虚血性心疾患、重度高血圧、 脳血管障害の既往がある患者では禁忌となる。 使用前には心血管リスク評価が不可欠である。

また、反復使用により 胸部圧迫感、動悸などの副作用が出現することがある。 患者にはあらかじめこれらの可能性を説明し、 異常があれば速やかに相談するよう指導する。

5. 酸素療法とトリプタンの併用

実臨床では、 酸素療法とトリプタンを併用することで より確実な発作頓挫が得られる場合がある。 例えば、酸素吸入を開始しつつ、 効果不十分な場合にトリプタン皮下注を追加する方法である。

このような併用戦略は、 発作頻度が高い症例や、 夜間発作が続く症例で特に有用である。

6. 急性期治療の限界

急性期治療は発作を止めることはできるが、 群発期そのものを短縮することはできない。 そのため、急性期治療に依存し過ぎると、 使用回数制限や副作用の問題が生じる。

この点を踏まえ、 群発頭痛治療では 急性期治療と予防治療を必ず組み合わせる という原則が重要となる。

7. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛急性期治療の中核である 酸素療法とトリプタン治療を詳述した。 これらはいずれも即効性に優れ、 発作頓挫において高い有効性を示す。

次章では、群発期全体を制御するための 予防治療について、 ベラパミルを中心に詳細に検討する。

第15章 予防治療(ベラパミル・ステロイド・その他)

群発頭痛(cluster headache)の予防治療は、 発作が起こってから対処する急性期治療とは異なり、 群発期そのものを抑制することを目的とする。 本章では、予防治療の中心を成すベラパミルを軸に、 ステロイド短期療法(ブリッジ療法)、 ならびにその他の補助的治療選択肢について、 エビデンスと実践上の注意点を整理する。

1. 予防治療の基本原則

群発頭痛における予防治療は、 片頭痛予防とは異なる考え方を要する。 片頭痛では長期的・持続的な予防が前提となることが多いが、 反復性群発頭痛では、 群発期に合わせて集中的に導入し、寛解期には中止する という戦略が基本となる。

予防治療の開始が遅れると、 急性期治療の使用頻度が増え、 副作用や使用制限の問題が顕在化する。 そのため、群発期を疑った段階で、 早期に予防治療を開始する判断が重要である。

2. ベラパミル:第一選択薬

ベラパミルは、 群発頭痛予防治療において 第一選択薬として広く用いられている。 カルシウム拮抗薬としての作用機序を通じて、 中枢および末梢の神経活動を調節すると考えられているが、 正確な作用点は完全には解明されていない。

2-1. 用量と投与方法

ベラパミルは、 120〜240 mg/日から開始し、 効果と忍容性を確認しながら漸増する。 実臨床では、 360〜480 mg/日、 あるいはそれ以上の用量が必要となる症例も少なくない。

用量調整は慎重に行う必要があり、 増量のたびに心電図を確認することが推奨される。

2-2. 有効性

多くの臨床研究により、 ベラパミルが群発頭痛発作頻度を有意に減少させることが示されている。 効果発現までに数日から1〜2週間を要することが多く、 この点がブリッジ療法併用の根拠となる。

2-3. 副作用と安全管理

ベラパミルの最大の注意点は、 房室ブロックや徐脈といった 心伝導障害のリスクである。 とくに高用量使用時には、 定期的な心電図モニタリングが不可欠である。

便秘、低血圧、浮腫などの副作用もみられるため、 患者への十分な説明と経過観察が重要である。

3. ステロイド短期療法(ブリッジ療法)

ステロイド短期療法は、 予防治療の効果が発現するまでの間、 発作を一時的に抑制する目的で用いられる。 いわゆるブリッジ療法として位置づけられる。

3-1. 投与方法

一般的には、 プレドニゾロン40〜60 mg/日程度から開始し、 1〜2週間かけて漸減・中止する。 多くの症例で速やかな発作抑制効果が得られる。

3-2. 位置づけと限界

ステロイドは即効性に優れる一方、 長期使用は副作用リスクが高いため、 あくまで短期的補助療法に限定される。 ベラパミルなどの予防薬と併用することが前提となる。

4. リチウム

リチウムは、 とくに慢性群発頭痛において 有効性が報告されている予防薬である。 視床下部機能や概日リズムへの作用が示唆されている。

用量は300 mg/日から開始し、 血中濃度を確認しながら600〜900 mg/日程度まで調整する。 腎機能・甲状腺機能への影響があるため、 定期的な血液検査が不可欠である。

5. その他の予防治療選択肢

ベラパミルやリチウムが使用できない、 あるいは十分な効果が得られない場合、 以下の薬剤が補助的に検討される。

トピラマートは一部の症例で有効性が報告されているが、 認知機能低下や体重減少などの副作用に注意が必要である。 メラトニンは安全性が高く、 夜間発作が主体の症例で補助的に用いられることがある。

いずれも第一選択薬ではなく、 症例ごとに慎重な判断が求められる。

6. 予防治療の終了タイミング

反復性群発頭痛では、 群発期が終息したと判断される段階で、 予防治療を漸減・中止する。 この判断には、 発作消失の持続期間や過去の群発期パターンが参考となる。

予防治療を漫然と継続することは、 不必要な副作用リスクを高めるため避けるべきである。

7. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、 群発頭痛予防治療の中心となるベラパミルを軸に、 ステロイド短期療法および補助的治療を整理した。 予防治療は、 群発期全体を見据えた戦略的介入であり、 急性期治療と常に組み合わせて考える必要がある。

次章では、 慢性群発頭痛および治療抵抗例への対応について、 非薬物療法や専門的介入を含めて詳述する。

第16章 慢性群発頭痛・治療抵抗例への対応

慢性群発頭痛(chronic cluster headache)は、 群発頭痛全体の中でも最も診療難度が高い病型であり、 患者の生活の質(QOL)に極めて深刻な影響を及ぼす。 本章では、慢性群発頭痛の特徴を整理した上で、 標準治療に抵抗する症例への対応戦略を、 薬物療法・非薬物療法・専門的介入の観点から検討する。

1. 慢性群発頭痛の定義と臨床的意義

国際頭痛分類(ICHD-3)では、 群発頭痛が1年以上持続し、 寛解期が存在しない、または寛解が3か月未満の場合を 慢性群発頭痛と定義している。

慢性群発頭痛では、 反復性群発頭痛にみられる明確な群発期・寛解期の区別が失われ、 発作がほぼ連続的に出現する。 このため、急性期治療への依存度が高まり、 治療負荷・副作用リスクが蓄積しやすい。

臨床的には、 慢性群発頭痛は単に「群発期が長引いた状態」ではなく、 病態がより固定化した段階に移行している可能性がある。 そのため、治療戦略も反復性群発頭痛とは異なる視点が必要となる。

2. 慢性群発頭痛における治療の基本方針

慢性群発頭痛治療の基本方針は、 発作の完全消失を目標とするのではなく、 発作頻度と重症度を現実的に低減し、 患者が生活を維持できる状態を確保することにある。

このゴール設定は、 医師と患者の間で十分に共有される必要がある。 過度に理想的な目標を掲げると、 治療が「失敗」と認識されやすくなり、 長期的な治療継続が困難になる。

3. 薬物療法の強化と併用戦略

3-1. ベラパミル高用量療法

慢性群発頭痛では、 反復性群発頭痛よりも高用量のベラパミルを要することが多い。 360〜480 mg/日、 あるいはそれ以上の用量が必要となる症例も存在する。

ただし、高用量使用時には、 房室ブロックや徐脈といった重篤な副作用リスクが増大する。 そのため、増量は段階的に行い、 心電図による厳密なモニタリングが不可欠である。

3-2. リチウム併用

リチウムは、 慢性群発頭痛において比較的高い有効性が報告されている薬剤である。 視床下部機能や概日リズムへの作用が示唆されており、 ベラパミルとの併用が行われることもある。

用量は300 mg/日から開始し、 血中濃度(目安として0.4〜0.8 mEq/L)を確認しながら調整する。 腎機能・甲状腺機能への影響があるため、 定期的な検査が不可欠である。

4. 急性期治療の管理と限界

慢性群発頭痛では、 急性期治療の使用頻度が高くなりやすい。 高濃度酸素吸入は比較的安全であるが、 トリプタンの反復使用には使用回数制限が存在する。

急性期治療に依存しすぎると、 治療選択肢が狭まり、 予防治療の最適化が遅れる危険性がある。 慢性例では、 常に「急性期治療を減らす」視点を持ち、 予防治療の調整を並行して行う必要がある。

5. 非薬物療法と介入的治療

5-1. 大後頭神経ブロック

大後頭神経ブロックは、 慢性群発頭痛において 一時的な発作軽減をもたらすことがある。 局所麻酔薬にステロイドを併用することで、 数日から数週間の効果が得られる場合がある。

本治療は根治療法ではないが、 予防治療調整中の補助的手段として有用である。

5-2. 非侵襲的迷走神経刺激(nVNS)

非侵襲的迷走神経刺激は、 慢性群発頭痛の治療抵抗例において 新たな選択肢として注目されている。 副作用が少なく、 患者自身が使用できる点が利点である。

ただし、効果には個人差があり、 すべての症例に有効というわけではない。

6. 外科的・高度専門的治療

極めて治療抵抗性の慢性群発頭痛では、 外科的・デバイス治療が検討されることがある。 視床下部深部刺激(DBS)や後頭神経刺激(ONS)は、 一部の症例で有効性が報告されている。

これらの治療は侵襲性が高く、 合併症リスクも存在するため、 専門施設での慎重な適応判断が不可欠である。

7. 精神心理面への配慮

慢性群発頭痛患者では、 抑うつ、不安、睡眠障害が高頻度にみられる。 これらは疾患の原因ではなく、 激烈な痛みと生活障害の結果として生じることが多い。

痛みの管理と並行して、 精神心理面への支援や、 必要に応じた多職種連携を行うことが重要である。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、 慢性群発頭痛および治療抵抗例への対応を整理した。 慢性例では、 単一の治療法に固執せず、 多層的・長期的視点での戦略が求められる。

次章では、 群発頭痛治療の今後を左右する 新規治療と将来展望について検討する。

第16章 慢性群発頭痛・治療抵抗例への対応

慢性群発頭痛(chronic cluster headache)は、 群発頭痛全体の中でも最も診療難度が高い病型であり、 患者の生活の質(QOL)に極めて深刻な影響を及ぼす。 本章では、慢性群発頭痛の特徴を整理した上で、 標準治療に抵抗する症例への対応戦略を、 薬物療法・非薬物療法・専門的介入の観点から検討する。

1. 慢性群発頭痛の定義と臨床的意義

国際頭痛分類(ICHD-3)では、 群発頭痛が1年以上持続し、 寛解期が存在しない、または寛解が3か月未満の場合を 慢性群発頭痛と定義している。

慢性群発頭痛では、 反復性群発頭痛にみられる明確な群発期・寛解期の区別が失われ、 発作がほぼ連続的に出現する。 このため、急性期治療への依存度が高まり、 治療負荷・副作用リスクが蓄積しやすい。

臨床的には、 慢性群発頭痛は単に「群発期が長引いた状態」ではなく、 病態がより固定化した段階に移行している可能性がある。 そのため、治療戦略も反復性群発頭痛とは異なる視点が必要となる。

2. 慢性群発頭痛における治療の基本方針

慢性群発頭痛治療の基本方針は、 発作の完全消失を目標とするのではなく、 発作頻度と重症度を現実的に低減し、 患者が生活を維持できる状態を確保することにある。

このゴール設定は、 医師と患者の間で十分に共有される必要がある。 過度に理想的な目標を掲げると、 治療が「失敗」と認識されやすくなり、 長期的な治療継続が困難になる。

3. 薬物療法の強化と併用戦略

3-1. ベラパミル高用量療法

慢性群発頭痛では、 反復性群発頭痛よりも高用量のベラパミルを要することが多い。 360〜480 mg/日、 あるいはそれ以上の用量が必要となる症例も存在する。

ただし、高用量使用時には、 房室ブロックや徐脈といった重篤な副作用リスクが増大する。 そのため、増量は段階的に行い、 心電図による厳密なモニタリングが不可欠である。

3-2. リチウム併用

リチウムは、 慢性群発頭痛において比較的高い有効性が報告されている薬剤である。 視床下部機能や概日リズムへの作用が示唆されており、 ベラパミルとの併用が行われることもある。

用量は300 mg/日から開始し、 血中濃度(目安として0.4〜0.8 mEq/L)を確認しながら調整する。 腎機能・甲状腺機能への影響があるため、 定期的な検査が不可欠である。

4. 急性期治療の管理と限界

慢性群発頭痛では、 急性期治療の使用頻度が高くなりやすい。 高濃度酸素吸入は比較的安全であるが、 トリプタンの反復使用には使用回数制限が存在する。

急性期治療に依存しすぎると、 治療選択肢が狭まり、 予防治療の最適化が遅れる危険性がある。 慢性例では、 常に「急性期治療を減らす」視点を持ち、 予防治療の調整を並行して行う必要がある。

5. 非薬物療法と介入的治療

5-1. 大後頭神経ブロック

大後頭神経ブロックは、 慢性群発頭痛において 一時的な発作軽減をもたらすことがある。 局所麻酔薬にステロイドを併用することで、 数日から数週間の効果が得られる場合がある。

本治療は根治療法ではないが、 予防治療調整中の補助的手段として有用である。

5-2. 非侵襲的迷走神経刺激(nVNS)

非侵襲的迷走神経刺激は、 慢性群発頭痛の治療抵抗例において 新たな選択肢として注目されている。 副作用が少なく、 患者自身が使用できる点が利点である。

ただし、効果には個人差があり、 すべての症例に有効というわけではない。

6. 外科的・高度専門的治療

極めて治療抵抗性の慢性群発頭痛では、 外科的・デバイス治療が検討されることがある。 視床下部深部刺激(DBS)や後頭神経刺激(ONS)は、 一部の症例で有効性が報告されている。

これらの治療は侵襲性が高く、 合併症リスクも存在するため、 専門施設での慎重な適応判断が不可欠である。

7. 精神心理面への配慮

慢性群発頭痛患者では、 抑うつ、不安、睡眠障害が高頻度にみられる。 これらは疾患の原因ではなく、 激烈な痛みと生活障害の結果として生じることが多い。

痛みの管理と並行して、 精神心理面への支援や、 必要に応じた多職種連携を行うことが重要である。

8. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、 慢性群発頭痛および治療抵抗例への対応を整理した。 慢性例では、 単一の治療法に固執せず、 多層的・長期的視点での戦略が求められる。

次章では、 群発頭痛治療の今後を左右する 新規治療と将来展望について検討する。

第V部 新規治療・将来展望

第17章 新規治療(抗CGRP抗体・デバイス治療)

群発頭痛(cluster headache)の治療は、長らく 高濃度酸素吸入、トリプタン、ベラパミルを中核とする体系に依存してきた。 しかし近年、片頭痛領域で確立された分子標的治療や、 神経刺激デバイスの進歩により、 群発頭痛治療にも新たな選択肢が現実的に検討される段階に入っている。 本章では、抗CGRP抗体療法およびデバイス治療を中心に、 新規治療の現状と課題を整理する。

1. 抗CGRP抗体療法の理論的背景

CGRP(calcitonin gene-related peptide)は、 三叉神経血管系における主要な神経ペプチドであり、 群発頭痛発作時に血中濃度が上昇することが繰り返し報告されている。 これらの知見から、 CGRPを標的とする治療は、 群発頭痛においても理論的妥当性を有すると考えられてきた。

片頭痛において抗CGRP抗体が 予防治療として有効性と安全性を示したことは、 群発頭痛への応用を後押しする重要な契機となった。 ただし、群発頭痛は片頭痛と異なる時間構造と病態を持つため、 単純な横展開はできない。

2. ガルカネズマブ(galcanezumab)

抗CGRPモノクローナル抗体の一つであるガルカネズマブは、 群発頭痛に対して最も検討が進んでいる薬剤である。 無作為化比較試験において、 反復性群発頭痛患者における発作頻度の有意な減少が報告された。

特に注目すべき点は、 群発期の早期に投与した場合に効果が高い可能性が示唆されたことである。 これは、群発頭痛が「発作期全体を制御すべき疾患」であるという 治療概念と整合的である。

一方で、慢性群発頭痛に対する試験では、 明確な有効性が示されなかった。 この結果は、 慢性群発頭痛では病態がより固定化しており、 単一分子標的治療では不十分である可能性を示唆する。

3. 抗CGRP抗体療法の限界と位置づけ

抗CGRP抗体療法は、 群発頭痛治療における「万能薬」ではない。 発作の即時頓挫には適さず、 あくまで予防的治療としての位置づけとなる。

また、治療コスト、投与タイミング、 長期安全性といった問題も考慮する必要がある。 現時点では、 反復性群発頭痛において、 従来の予防治療が無効または忍容性に問題がある症例で、 補助的に検討される選択肢と位置づけるのが現実的である。

4. 非侵襲的迷走神経刺激(nVNS)

非侵襲的迷走神経刺激(non-invasive vagus nerve stimulation:nVNS)は、 群発頭痛治療におけるデバイス治療として注目されている。 頸部から迷走神経を電気刺激することで、 中枢および末梢神経回路に作用すると考えられている。

臨床試験では、 反復性群発頭痛の急性期治療および予防の両面で 一定の有効性が報告されている。 副作用が少なく、 患者自身が操作できる点は大きな利点である。

5. 神経刺激デバイスの今後

群発頭痛に対するデバイス治療には、 nVNSのほかに、 後頭神経刺激(ONS)や 視床下部深部刺激(DBS)といった侵襲的手法が存在する。 これらは、極めて治療抵抗性の症例に限って検討される。

将来的には、 より低侵襲で調整可能なデバイスの開発が進めば、 群発頭痛治療の選択肢はさらに拡大する可能性がある。

6. 新規治療がもたらす診療概念の変化

抗CGRP抗体やデバイス治療の登場は、 群発頭痛治療を 「対症療法中心」から 「病態修飾を意識した治療」へと 段階的に移行させつつある。

ただし、これらの新規治療は、 既存治療を置き換えるものではなく、 適切な患者選択のもとで組み合わせて用いるべきである。

7. 本章のまとめと次章への橋渡し

本章では、群発頭痛における新規治療として、 抗CGRP抗体療法およびデバイス治療を概観した。 これらは従来治療を補完する選択肢として位置づけられ、 特に反復性群発頭痛において今後の発展が期待される。

次章では、 群発頭痛診療の将来展望と、 未解決課題について総括的に検討する。

第18章 未解決課題と将来展望(総括)

群発頭痛(cluster headache)は、臨床像が極めて特徴的である一方、 その病態の全貌はいまだ完全には解明されていない。 視床下部仮説、三叉神経―自律神経反射、神経ペプチド異常といった概念は、 群発頭痛理解を大きく前進させたが、 依然として多くの未解決課題が残されている。 本章では、これまでの議論を総括しつつ、 群発頭痛診療の将来像を展望する。

1. 病態生理における未解決課題

群発頭痛の病態生理において最も大きな未解決課題は、 因果関係の方向性である。 視床下部異常が発作の原因なのか、 それとも反復する発作の結果として二次的に生じるのかは、 現時点では明確に区別されていない。

同様に、CGRPをはじめとする神経ペプチドの上昇が、 発作発現の引き金なのか、 それとも発作の維持・増幅に関与しているに過ぎないのかという点も、 完全には解決されていない。

これらの問題は、横断的研究ではなく、 発作前・発作中・発作後を連続的に評価する 縦断的研究の必要性を示唆している。

2. 一側性の厳密性と可変性

群発頭痛は原則として一側性であり、 発作側が固定されることが多い。 しかし、長期経過の中で発作側が左右で入れ替わる症例も存在する。

なぜ一側性がこれほど厳密に保たれるのか、 また、なぜ一部の症例で可変性が生じるのかは、 神経回路レベルでは十分に説明されていない。 この点は、視床下部から下流の 三叉神経―自律神経回路の左右差や可塑性に 関連している可能性がある。

3. 慢性群発頭痛への移行機序

反復性群発頭痛から慢性群発頭痛へ移行する症例が存在する一方、 初発時から慢性型として経過する症例も報告されている。 この移行機序は、臨床的にも病態的にも重要な未解決問題である。

慢性化に関与する因子として、 遺伝的素因、視床下部機能の固定化、 急性期治療の反復使用、 睡眠障害や生活リズムの破綻などが議論されているが、 決定的な因子は特定されていない。

4. 新規治療の限界と今後の方向性

抗CGRP抗体療法やデバイス治療は、 群発頭痛治療に新たな可能性をもたらしたが、 すべての症例に有効というわけではない。 特に慢性群発頭痛では、 単一分子標的治療の限界が明らかになりつつある。

今後は、 複数の病態要素に同時に介入する 多面的治療戦略が求められる可能性が高い。 例えば、神経ペプチド制御と 中枢調節機構への介入を組み合わせた治療が考えられる。

5. 個別化医療への展望

群発頭痛は、 臨床像、発作頻度、病型、治療反応性が 患者ごとに大きく異なる疾患である。 将来的には、これらの違いを踏まえた 個別化医療が重要となる。

遺伝的背景、概日リズム指標、 神経ペプチド動態、画像所見などを統合することで、 最適な治療選択を事前に予測できる可能性がある。 これは、治療の試行錯誤を減らし、 患者負担を軽減するうえで大きな意義を持つ。

6. 診療体制と教育の課題

群発頭痛の診療水準を向上させるためには、 新規治療の開発だけでなく、 診療体制と教育の整備が不可欠である。 群発頭痛は依然として見逃されやすく、 初期診療段階で適切な診断と治療が行われない例が多い。

頭痛診療に携わる医師が、 群発頭痛の時間構造と診断の要点を理解し、 早期に専門的対応へつなぐ体制を構築することが重要である。

7. 総括

群発頭痛は、 病態解明と治療開発が進展している一方で、 依然として多くの謎を残す疾患である。 本稿で示した知見は、 現時点で到達可能な理解の集積であり、 今後の研究によって修正・更新されていくべきものである。

それでもなお、 群発頭痛が「診断でき、治療可能な疾患」であることは明らかであり、 適切な理解と戦略的治療によって、 患者の生活を大きく改善できる可能性を秘めている。

参考文献

Ⅰ.国際分類・ガイドライン

Ⅱ.疫学・臨床像

Ⅲ.TACs・鑑別診断

Ⅳ.病態生理・視床下部・画像研究

Ⅴ.三叉神経・自律神経反射・神経ペプチド

Ⅵ.急性期治療(酸素・トリプタン)

Ⅶ.予防治療・慢性群発頭痛

Ⅷ.新規治療・デバイス・将来展望

医療法人社団彰考会

あいざわクリニック

会沢昌倫