第1章 緊張型頭痛とは?

背景・意義

緊張型頭痛(Tension-Type Headache, TTH)は、日本でも最も多く見られる頭痛の一つです。多くの人は、肩や首のこりを伴いながら「頭全体が締め付けられるような痛み」を感じます。命に関わる危険性はほとんどありませんが、繰り返すことで仕事や家事、学業の効率が落ちたり、気分の落ち込みや集中力低下を招いたりします。特に長引く場合は、生活の質(QOL)が大きく低下します。

方法・説明(どんな頭痛か)

緊張型頭痛の痛みは、両側に起こる鈍く重い圧迫感が特徴です。ズキズキする拍動性ではなく、まるで帽子や鉢巻きで頭をきつく締め付けられているように感じることが多いです。

肩や首の筋肉がこわばって血流が悪くなることが一因ですが、精神的なストレスや長時間の同じ姿勢(デスクワーク、スマートフォン操作など)も関係します。

発作の回数により、以下のように分けられます。

- エピソード型:時々起こる(頻度は月15日未満)

- 慢性型:ほぼ毎日続く(頻度は月15日以上が3か月以上)

補足情報・エビデンス

医学的には、緊張型頭痛は「一次性頭痛」と呼ばれる分類に入ります。一次性頭痛は、脳や血管などに重大な病気がないにも関わらず起こる頭痛のことです。

研究では、ストレスや姿勢不良が筋肉の緊張を強め、痛みの感覚を敏感にする神経の働きが変化することが分かっています。これが続くと、軽い刺激でも痛みを感じやすくなり、慢性化の原因となります。

緊張型頭痛そのものは危険ではありませんが、突然の激しい痛みや発熱・手足のしびれ・言葉が出にくいといった症状がある場合は、別の病気(脳出血やくも膜下出血など)の可能性があるため、すぐに受診する必要があります。

また、市販の鎮痛薬を長期間・高頻度で使うと「薬物乱用頭痛」という別の頭痛を引き起こすことがあるため、自己判断での連用は避けましょう。

第2章 疫学と分類

背景・意義

緊張型頭痛(Tension-Type Headache; TTH)は世界人口の約40%が一生に一度は経験するとされる、最も一般的な一次性頭痛です。日本でも有病率が高く、多くの人が日常的に経験しています。多くは軽度から中等度の強さで両側性の圧迫感を伴う頭痛ですが、慢性化した場合には労働生産性の低下や、うつ病・不安障害の併発増加といった形で個人および社会に大きな負担をもたらします。特に慢性緊張型頭痛(後述する定義)では日常生活への支障が顕著となり、患者のQOL(生活の質)を著しく損ないます。TTHは片頭痛に比べ研究の注目度が低く治療開発の遅れも指摘されていますが、その頻度と影響の大きさから神経診療において軽視できない疾患です。

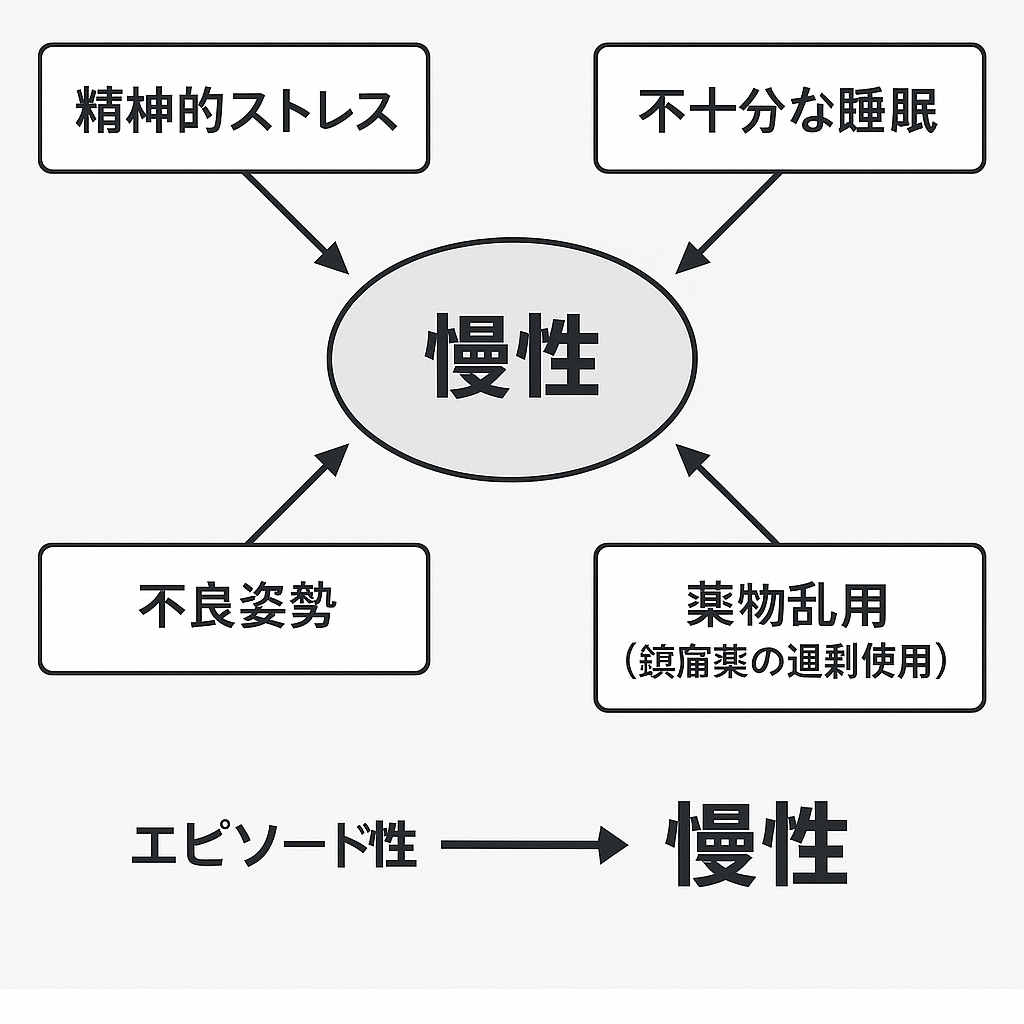

図2-A:

緊張型頭痛の慢性化に寄与する主なリスク因子の概念図。精神的ストレス、不十分な睡眠、不良姿勢、薬物乱用(鎮痛薬の過剰使用)など複数の因子が複合的に関与し、エピソード性(発作性)から慢性への移行リスクを高める。これら慢性化因子の評価と対策が予後改善の鍵となる。

方法(分類と定義)

緊張型頭痛は、その発症頻度と持続期間に基づいて大きく二つに分類されます。

- 稀発エピソード型: 発作が月に1日未満(年間でもごく稀)に留まるもの

- 頻発エピソード型: 発作日数が月に1?14日あり、それが3か月以上持続するもの

稀発および頻発エピソード型はいずれも一過性で日常生活への影響も限定的ですが、慢性型TTHではほぼ日常的に頭痛が存在し、患者への負荷が極めて大きくなります。慢性型ではしばしば薬物療法と非薬物療法を組み合わせた集学的治療が必要となります。

エビデンス

TTHの生涯有病率は報告により30〜78%と幅がありますが、概ね半数近くの人が経験する非常にありふれた頭痛です。一方で慢性型TTHの有病率は約1〜3%と少数ですが、前述のように社会経済的負荷が大きいため公衆衛生上重要です。慢性化のリスク因子として、長期に及ぶ精神的ストレス、睡眠障害、姿勢不良、抗うつ薬や鎮痛薬の不適切使用、精神的トラウマの既往などが知られ、複数の因子が絡むほどエピソード型から慢性型への移行が起こりやすくなります。またTTH患者では片頭痛患者ほどではないものの緊張や不安傾向が高いとの報告があり、筋骨格系要因のみならず心理社会的要因も含めた多面的な病態であることを示唆しています。慢性型では疼痛抑制機構の障害により痛みの感受性が全般的に高まっている可能性も指摘されます。

安全性

疫学的観点から直接的な「安全性」は問題となりませんが、緊張型頭痛を正しく分類・診断することは安全かつ適切な治療のための第一歩です。TTHは生命に関わる疾患ではありませんが、頻度が高いため市販鎮痛薬の乱用による薬物乱用頭痛(Medication Overuse Headache; MOH)を招きやすい側面があります。そのため疫学情報と分類に基づき、早期に慢性型を認識して予防的介入につなげることが、長期的に見た患者の安全とQOL確保につながります。また後述するように、緊張型頭痛と診断するには二次性頭痛を慎重に除外する必要があり、見逃しがないよう注意を払うことも「安全な診療」の観点で重要です。

第3章 病態生理

背景・意義

緊張型頭痛の病態生理は末梢の筋緊張と中枢神経の痛覚過敏という二つの側面から理解されます。かつては「精神的ストレスが首や頭の筋肉を収縮させ、それによる筋血流低下と代謝産物蓄積が痛みを引き起こす」という筋収縮説で説明されてきました。実際、デスクワークなどで同一姿勢が続くと僧帽筋や後頸部筋の筋硬直が生じ、圧痛点(トリガーポイント)が形成されることがあります。しかし、この単一要因モデルでは特に慢性型TTHの複雑な臨床像を説明しきれないことが明らかとなっています。近年は末梢因子に加えて中枢神経系の疼痛制御異常が注目されており、TTHは片頭痛とともに「一次性頭痛スペクトラム」を形成する連続体ではないかとの見方もあります。

方法

病態解明のため、近年の研究では脳機能イメージングや神経生理学的手法が活用されています。例えばfMRI研究では、TTH患者では痛みがない時期にも痛みの伝達・制御に関与する前帯状回、島皮質、前頭前野の活動異常が示されています。これは慢性疼痛における中枢ネットワークの過敏化を示唆する所見で、TTHの痛覚処理異常の存在を裏付けるものです。また経頭蓋磁気刺激などで大脳皮質の興奮性を測定する研究から、TTH患者では痛み抑制系の機能低下が示唆されており、これも中枢性感作の証拠と言えます。これら現代的手法により、筋骨格系要因と中枢神経要因の双方の寄与を定量化しようとする試みが進んでいます。

エビデンス

現在の定説では、慢性型TTHの病態形成には中枢性感作(central sensitization)が重要な役割を果たしています。持続する末梢からの痛み入力により脊髄後角や脳幹の神経回路の興奮性が亢進し、通常では痛みと感じないような軽微な刺激でも痛みとして認識される状態が生じます。これによって頭痛の閾値が低下し、わずかな筋緊張やストレスで頭痛が誘発・持続するようになります。また筋筋膜の圧痛閾値低下や広範な圧痛領域が慢性TTH患者で観察され、痛みの拡大・全身化が起こっていることが知られています。神経化学的には、セロトニンやノルアドレナリン系の機能低下が報告されており、下降性疼痛抑制系(下行性疼痛抑制路)の働きが弱まっている可能性があります。この点は片頭痛とも共通する病態であり、TTHと片頭痛にオーバーラップが見られる根拠となっています。さらに、頸椎の変性、眼精疲労、顎関節症、睡眠時無呼吸症候群などの併存があると痛み閾値が一層低下し頭痛が悪化・慢性化しやすいことも知られています。したがってTTHは、筋・骨格・自律神経系から中枢神経系、さらには心理的要因まで多因子が絡み合う複合的疾患と位置付けられます。

安全性

病態生理そのものは安全性に直接影響しませんが、この理解は治療戦略に安全性を組み込む基盤となります。例えば、中枢性感作の概念は過度な鎮痛薬投与がかえって痛覚過敏を助長しうることを示唆し、薬物乱用頭痛(MOH)を防ぐための注意喚起につながります。また筋・骨格要因への対処として理学療法やストレッチを取り入れる際には、患者に頸椎症やその他の器質的疾患がないか確認するなど、安全なアプローチを選択する指針となります。すなわち、複雑な病態を正しく理解することが安全で効果的なオーダーメイド治療の提供につながるのです。

第4章 診断(緊急性・二次性頭痛の鑑別)

背景・意義

緊張型頭痛の診断では、生命に関わる危険な頭痛(緊急性頭痛)や他の二次性頭痛を見逃さないことが最優先です。TTHは基本的に良性経過をたどる一次性頭痛ですが、初診の現場ではまず「本当にTTHでよいのか」を慎重に検討しなければなりません。特に、突然発症の激しい頭痛や進行性に悪化する頭痛はTTHらしくない所見であり、その背後にくも膜下出血や腫瘍などの重篤な原因が潜んでいないか評価する必要があります。また、発熱、項部硬直、神経脱落症状(麻痺やけいれんなど)、意識障害、眼痛、視力障害といった“赤旗”症状(警戒すべき随伴症状)の有無を系統的にチェックすることが重要です。こうした鑑別診断のプロセスを踏んだ上で、はじめて「これは緊張型頭痛だろう」と判断できます。言い換えれば、TTHの診断は除外診断であり、安全のためには段階的除外アプローチが不可欠です。

方法(診断アプローチ)

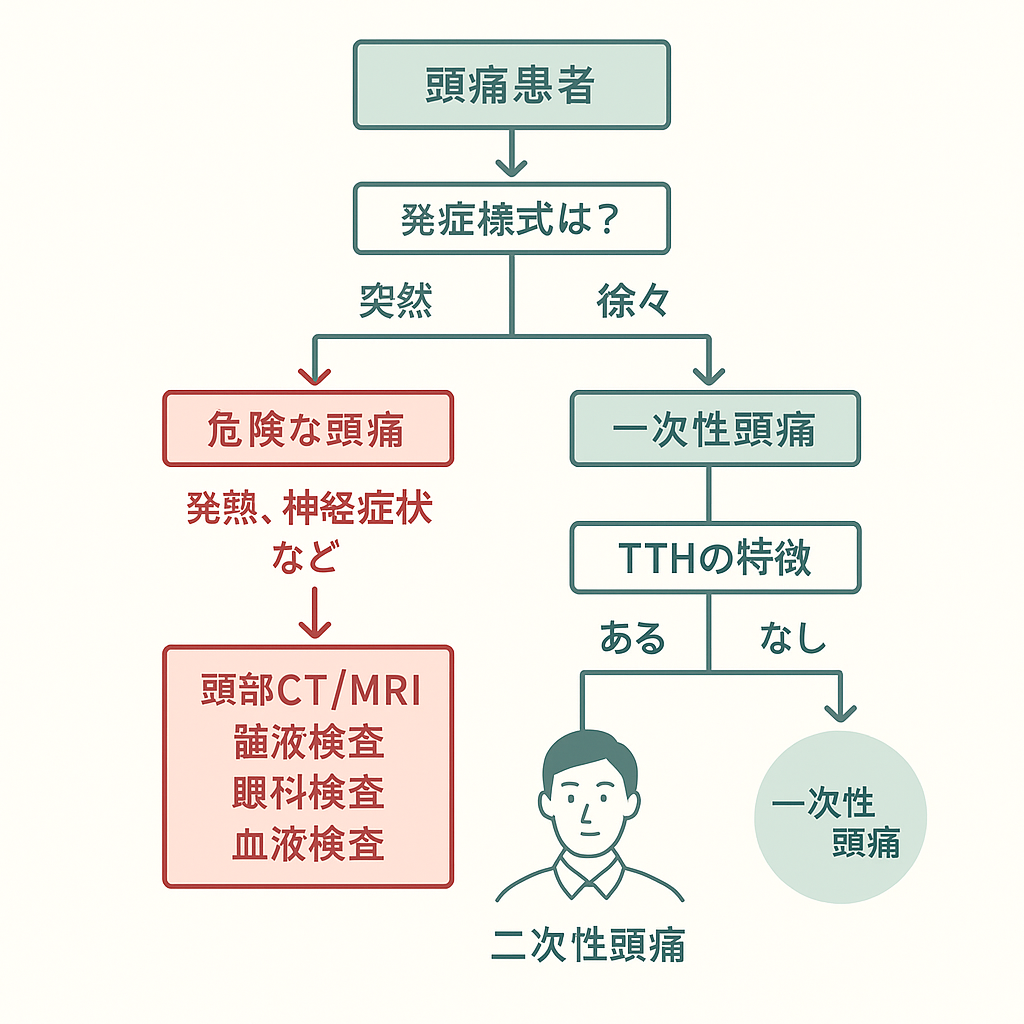

診断の第一ステップは、患者の頭痛が緊張型頭痛の典型的特徴に合致するかを見極めることです。TTHの典型像は「両側性で圧迫感が主体、痛みの強さは軽度〜中等度、日常動作で悪化しない、および悪心や光・音過敏が顕著でない」頭痛です。これに対し、片頭痛は片側性で拍動性、日常動作で悪化し、悪心・嘔吐や光過敏・音過敏を伴うことが多くなっています。まずこの臨床所見の分岐でTTHが疑わしいかを判断します。TTHらしければ次に重篤な二次性頭痛を示唆する所見(赤旗)がないかを確認します。図4-Aに示すフローチャートは、この初期評価の流れを視覚化したものです。

一次性頭痛 vs 二次性頭痛の鑑別フローチャート(救急診療を想定)。頭痛患者を前に、まず発症様式(突然か徐々か)と随伴症状(発熱や神経症状の有無)で緊急性を評価する。赤旗所見があれば直ちに二次性頭痛(右側赤ルート)として精査を開始し、CTやMRI、髄液検査、眼科検査、血液検査などを適宜組み合わせて命に関わる原因を除外していく。一方、急性危険徴候がなく頭痛の様相がTTHの特徴に沿う場合には、一次性頭痛の診断プロセスへと進む(緑ルート)。緑は「安全な経路」、赤は「危険サイン」を意味し、矢印は診断が進む方向性を示す。こうしたフローチャートに沿って除外診断を行うことで、重篤な頭痛を見逃さず安全にTTHの確定診断へ到達できる。

具体的な手順として、まず画像検査では緊急度の高い病態から順に除外します。例として、突然の激しい頭痛(雷鳴頭痛)では非造影頭部CTをただちに行い、くも膜下出血(SAH)による高吸収域の有無を確認します。CTで異常がなくてもSAHが強く疑われる場合は腰椎穿刺で髄液中のキサントクロミーや赤血球持続を調べます。一方、片麻痺や構音障害など局所神経症候を伴う場合は脳出血が示唆されるため、これもCTで即時評価します。発熱や項部硬直があれば髄膜炎の可能性があり、まずMRIで占拠性病変(腫瘍など)がないことを確認した上で腰椎穿刺を行い、髄液検査をします。眼痛や視力低下を伴えば急性緑内障を疑って眼圧測定と細隙灯検査を緊急で行います。こうした判断を、一つ一つ患者の状況に応じて素早く行っていくことが求められます。

エビデンス(除外すべき主な疾患)

緊張型頭痛の診断過程で鑑別すべき主要な二次性頭痛(器質性疾患による頭痛)には次のようなものがあります。各疾患の特徴的所見と初期対応をまとめると:

- くも膜下出血(SAH): 患者が「人生最悪の頭痛」と表現するような突然の激しい頭痛。しばしば嘔吐や意識障害、項部硬直を伴う。まず非造影CTでクモ膜下腔の出血を確認し、陰性でも疑いが強ければ腰椎穿刺へ。

- 脳内出血(ICH): 急激に進行する頭痛に片麻痺、構音障害など局所神経症状を伴う。高血圧や抗凝固療法中ならリスク高い。診断は即時CT。

- 脳卒中/TIA・頸動脈解離・可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS): 神経脱落症状を伴う頭痛は脳梗塞や一過性虚血発作を疑う。若年者で頸部痛やホルネル徴候を伴えば頸動脈解離を示唆。反復する雷鳴頭痛で血管の串だんご状狭窄があればRCVSを疑う。画像検査(MRI拡散強調、MRA/CTA)で評価。

- 脳静脈洞血栓症(CVT): ゆっくり進行する頭痛。産褥期、経口避妊薬、脱水などがリスク因子。頭痛とともに嘔吐・視覚症状・痙攣が出現することもある。確定にはMRV/CTVで静脈洞の充盈欠損を確認。

- 髄膜炎・脳炎: 発熱、項部硬直、意識障害、痙攣を伴う頭痛。頭部MRIで脳ヘルニアのリスクを除外後に腰椎穿刺を行い、髄液検査(細胞数・蛋白・糖・培養・PCR)で診断。

- 側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎): 高齢者の新規の激しい頭痛に、側頭部の圧痛・硬結、顎跛行(咀嚼時のだるさ)、視力低下を伴う場合。ESR/CRPの高度上昇がヒント。放置すれば失明しうるため疑ったら早期にステロイド開始。

- 急性緑内障発作: 片側の眼痛と頭痛、視力低下、虹視(光が虹の輪に見える)を特徴とする。眼球が硬く触れる場合は眼圧亢進を示す。眼科緊急疾患であり、眼圧測定と直ちに眼科治療へ。

- 脳腫瘍・特発性頭蓋内圧亢進症(IIH): 頭痛が数週間?数か月かけて徐々に悪化し、早朝に強い、嘔吐や視力障害、けいれんを伴う場合は占拠性病変(腫瘍)の疑い。造影MRIで精査する。一方、若年女性で肥満傾向、頭痛と一過性視力障害・耳鳴があればIIHを考え、MRIで他疾患除外後に髄圧測定を行う。

- 高血圧緊急症・PRES: 重度の急性高血圧に伴う頭痛、視覚障害、けいれん、意識障害は可逆性後頭葉白質脳症(PRES)を示唆。MRIで後頭葉優位の浮腫性病変を確認する。妊娠中?産褥期や免疫抑制薬使用者、腎不全患者などで起こりうる。

- 下垂体卒中: 下垂体腺腫がある人が突発の激しい頭痛と視力低下、複視をきたした場合は下垂体卒中(アポプレキシー)を疑う。造影MRIで下垂体の出血性壊死を確認する。急性副腎不全に陥ることがあり注意。

- 一酸化炭素中毒: 冬季に練炭やストーブ使用環境で家族も同時に頭痛や倦怠感を訴える場合はCO中毒を考える。動脈血ガスでCO-Hb上昇を確認。

- 副鼻腔炎の頭蓋内合併症: 副鼻腔炎が進展し髄膜炎や脳膿瘍を起こすと頭痛が悪化します。発熱、膿性鼻汁、顔面痛に加え視力低下や眼球運動障害が出現した場合に疑います。造影CT/MRIで膿瘍形成や海綿静脈洞血栓症の有無を評価。

以上のように多岐にわたる鑑別疾患がありますが、それぞれ臨床像と必要な初期対応が異なります。緊張型頭痛の場合、これら重篤な症候は通常みられず緩徐発症で非拍動性という基調があります。したがって、臨床経過の鋭さ(急激さ)や局所神経症状の有無といった点でTTHらしくない要素があれば、ただちに上記の鑑別へ舵を切ることが肝要です。

最終的に、緊急性の高い頭痛をすべて除外でき、かつ両側性・圧迫性で日常動作で悪化しない・悪心や光過敏が少ないといったTTHの特徴が残れば、その時点で初めて「緊張型頭痛」の診断妥当性が高まります。実際には完全な除外診断を終える前に治療を開始する場合もありますが、常に危険徴候の再評価を並行して行う姿勢が安全な診療に繋がります。

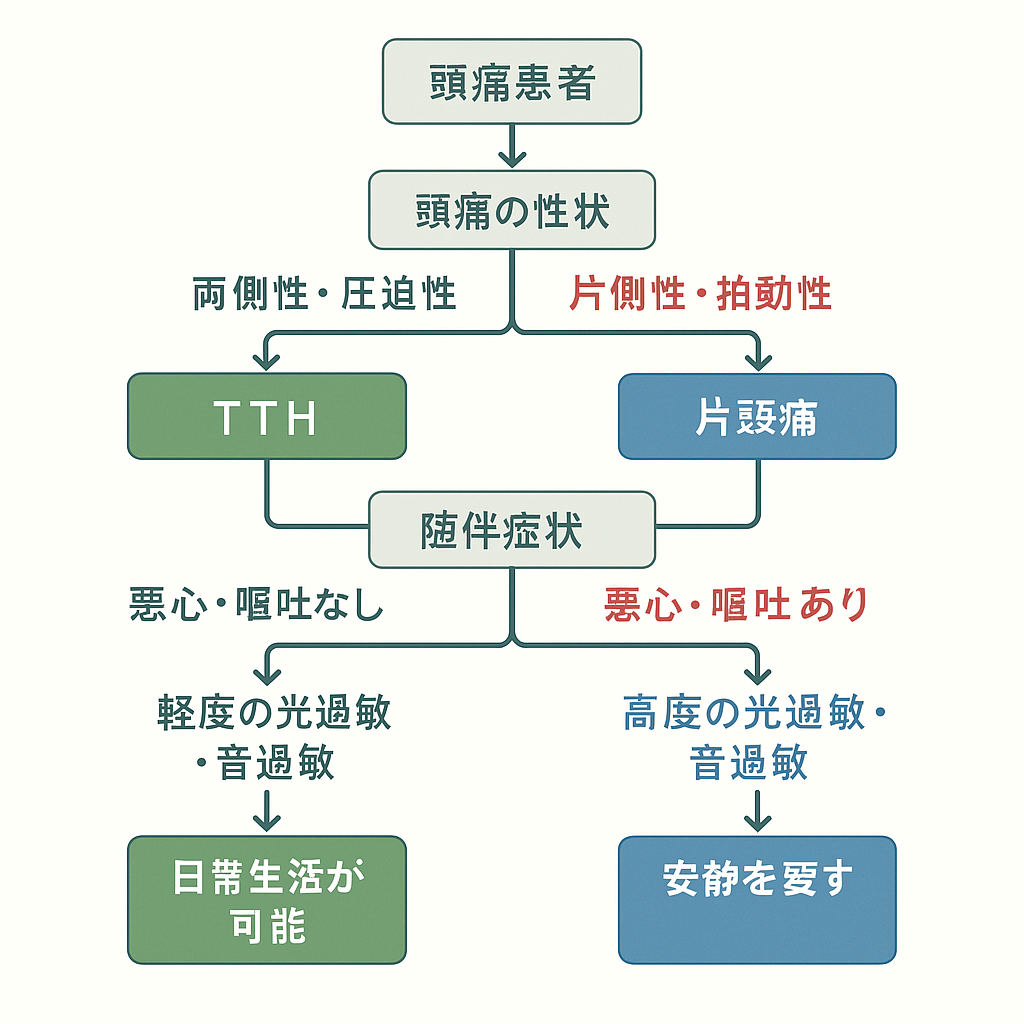

緊張型頭痛 vs 片頭痛の鑑別: :一次性頭痛同士の鑑別として重要なのが片頭痛との違いです。緊張型頭痛は前述の通り両側に生じる持続性の圧迫痛であり、吐き気や光・音過敏は軽微です。これに対し片頭痛は片側の拍動性痛で中等度〜重度の強さとなり、日常動作で悪化するほか、悪心・嘔吐および光過敏・音過敏がしばしば顕著です。片頭痛患者はしばしば動けなくなり休息を要しますが、TTH患者は何とか日常生活をこなせることも多いという違いもあります。こうした臨床所見の違いは診断上きわめて重要であり、治療選択にも直結します(片頭痛にはトリプタンが有効だがTTHには無効、等)。下図にICHD-3の定義に沿った鑑別フローチャートを示します。

図4-B:

緊張型頭痛(TTH)と片頭痛の鑑別フローチャート(ICHD-3準拠)。頭痛患者に対し、まず頭痛の性状で両側性か片側性か、圧迫性か拍動性かを評価する。両側・圧迫性であればTTHを示唆(緑ルート)、片側・拍動性であれば片頭痛を示唆(青ルート)。次に随伴症状として悪心・嘔吐の有無、光過敏・音過敏の程度を確認する。悪心や高度な光音過敏が無ければTTHの可能性が高く、症状は比較的軽度で日常生活が可能な範囲。一方、悪心・嘔吐があり光や音が耐え難い場合は片頭痛の特徴で、患者は安静を強いられる。このように症状の質で二者を振り分けることで、臨床現場で迅速に診断を絞り込むことができる。

安全性

頭痛診療における安全性とは即ち「重篤な原因を見逃さない」ことに他なりません。上述のように、診断プロセスにおいて段階的に赤旗所見をチェックし、必要な検査を適切なタイミングで行うことが患者の安全を守ります。特に、くも膜下出血や髄膜炎などは一刻を争う診断・治療が求められるため、少しでも疑えばためらわず検査・専門診療科へのコンサルトを実施すべきです。【図4-A】のフローチャートのように可視化されたプロトコルに従えば、こうした緊急疾患を系統的に除外でき、結果的に「緊張型頭痛」と診断された患者に対しても安心して治療を提供できます。逆に、TTHと早合点して安易に市販薬対応としてしまうと、見逃した場合に患者の生命を危険にさらす可能性があります。安全な診療のためには、常に最悪の可能性を念頭に置いて鑑別を進め、最後にTTHに行き着くという姿勢が重要です。また、一次性頭痛であるTTHと診断できた後も、患者の経過中に症状の変化や新たな異常所見があれば診断をアップデートし、再度必要な検査を行う柔軟性が求められます。これらが結果的に患者の安全確保につながります。

第5章 急性期治療

背景・意義

緊張型頭痛の急性期治療の目的は、現在起こっている頭痛発作を速やかに鎮静し、患者の生活への支障を最小限に抑えることです。エピソード型TTH(発作性のTTH)では、その都度適切に対処すれば慢性化しにくいため、急性期対応が重要になります。一般に発作頻度が低い患者では、その場の対症療法(必要時の頓挫治療)のみで十分ですが、発作頻度が高まってきた場合には予防療法(次章)への移行も視野に入れます。急性期治療の方針は頭痛の重症度(患者の機能障害の程度)や既往・併存症、使用中の薬剤などを総合して決定されます。慢性型TTHの急性増悪時には薬物療法に加えて休息や物理療法を組み合わせることが望ましく、痛みで緊張した筋をほぐしたり不安を和らげたりする工夫も有効です。

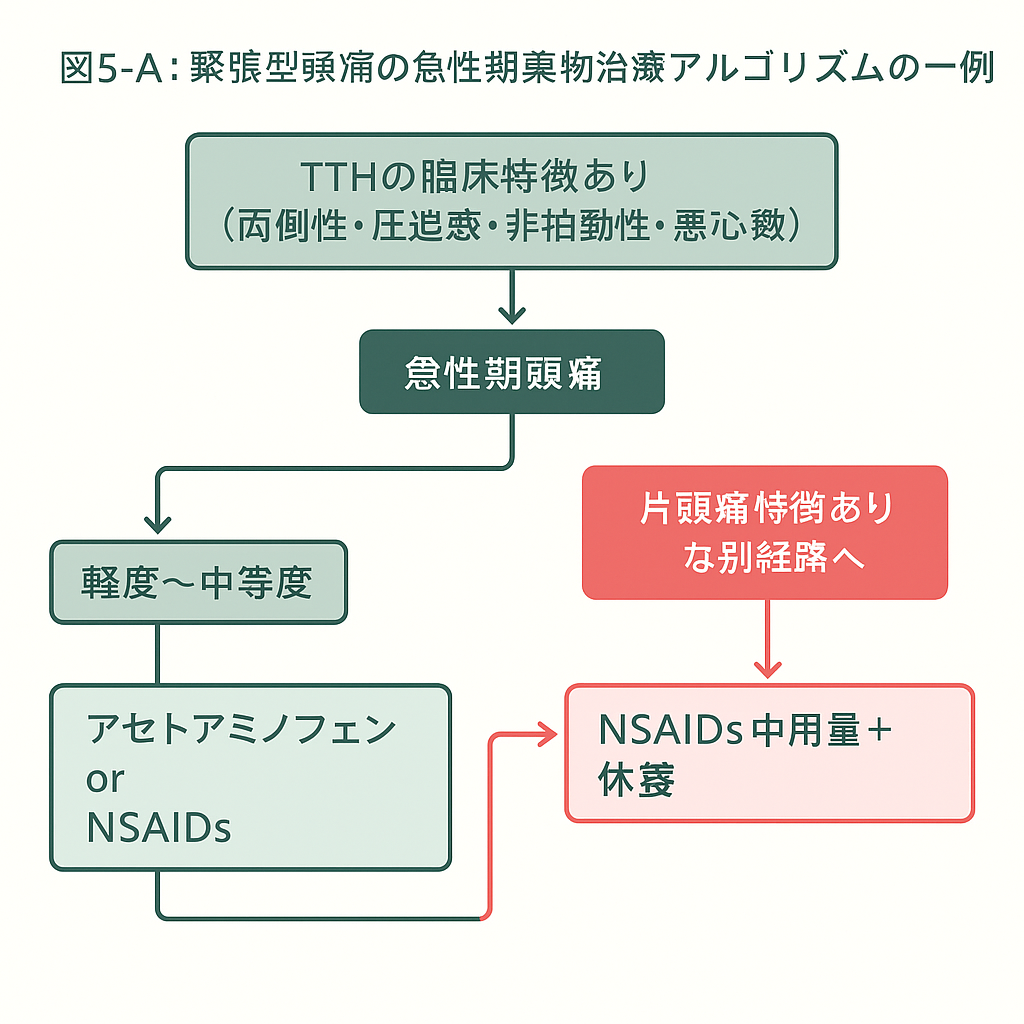

方法(治療アルゴリズム)

第一選択薬は一般的な鎮痛薬であるアセトアミノフェンまたはNSAIDsです。具体的には、アセトアミノフェン500〜1000mg、イブプロフェン200〜400mg、ナプロキセン250〜500mg等を頭痛の初期段階で内服します。早期に服用した方が効果的で、空腹時は避けるなど胃腸障害への配慮も必要です。これらで多くの場合症状は軽減します。トリプタン製剤(片頭痛治療薬)はTTHには有効性が示されておらず推奨されません。カフェインを含む複合鎮痛薬やオピオイドも、慢性化や薬物乱用頭痛のリスクがあるため避けるべきです。

頭痛の程度によっては非薬物的介入も併用します。軽度であればストレッチや温罨法などセルフケアで経過を見ることも可能です。中等度以上であれば、安静・休息を取りつつ必要に応じ鎮痛薬を用います。筋緊張が強い場合は肩や頸部のストレッチ、温める処置が有効で、静かな暗い場所で横になるだけでも症状が和らぐことがあります。

図5-A:

緊張型頭痛の急性期薬物治療アルゴリズムの一例。最上段に「急性頭痛発症」があり、まず緊張型頭痛の臨床特徴があるかで分岐する(緑のボックス)。TTHの特徴(両側圧迫性で軽〜中等度、動いても悪化しない、悪心や光過敏が目立たない)が揃えば緑ルートを下方へ進む。一方、一つでも片頭痛特有の所見(片側拍動性、動作で悪化、明らかな悪心・嘔吐や光過敏)や二次性頭痛の赤旗があれば右方の赤ルートへ逸れ、TTHアルゴリズムから外れて片頭痛または二次性頭痛の処置系へリダイレクトする。緑ルートでは次に頭痛の重症度評価を行い、日常生活に支障が少ない「軽度〜中等度」ならアセトアミノフェンまたはNSAIDsの内服(最下段)へ進む。重症で日常生活困難な場合は右下のNSAIDs中等量+休息へ進む。中等量とはイブプロフェン400mgやナプロキセン500mgなどで、十分な効果量だが過量ではない範囲を指す。同時に静穏環境での休息や温罨法、軽い首肩ストレッチなどを併用する。効果不十分な場合、同じ鎮痛薬を追加するよりも診断の再評価が推奨される(アルゴリズム上は上流の分岐点に戻る矢印で示唆)。つまり、「効かないときは量を増やす前に本当にTTHか再確認する」ことで、誤診に基づく無効な投薬や鎮痛薬乱用を防止できる。片頭痛が疑われる所見が出てきたらトリプタンや制吐薬を検討するが、トリプタンはTTHには使わないためアルゴリズム上赤色で「行き止まり」として示されている。緑=推奨経路、赤=回避すべき経路として色分けすることで、視覚的に安全な治療選択を誘導している。最後に、このフローは急性期対応だけでなく再発を繰り返す患者を予防療法(第6章)の導入へ橋渡す役割も担っている。月に数回以上頭痛が起これば同じ急性期対応を繰り返すのではなく、予防介入への切り替え時期と考えるべきである。

エビデンス

急性期治療に用いる鎮痛薬のエビデンスとして、アセトアミノフェンやNSAIDsはTTHの痛みを有意に軽減することが多数の試験で示されています。特にイブプロフェンやアスピリンの単回投与効果はプラセボより優れるとのメタ解析が存在します。一方、トリプタン系は片頭痛には有効ですが、緊張型頭痛では主要試験でプラセボとの差が認められず有効性が否定されています。したがって国際的なガイドラインでもTTHへのトリプタン投与は推奨されていません。カフェイン添加鎮痛薬については一時的な効果増強が報告されるものの、依存形成や反跳性頭痛のリスクがあるため注意が必要です。実臨床ではまず単剤で効果を評価し、不十分なら他剤へのスイッチか診断再評価を行うことが推奨されます。

非薬物療法のエビデンスも蓄積しつつあります。簡易な介入ですが、安静をとること自体が痛みの軽減に有効との報告があります。ストレスや筋緊張の緩和目的で、短時間でも静かな環境で目を閉じて休むといったリラクセーションは頭痛強度を下げる手助けとなります。また温罨法や軽いマッサージで肩頸部の筋血流を改善すると痛みの緩和につながることも経験的に知られています。エビデンスレベルは高くありませんが、鎮痛薬と併用しても副作用がなく簡便なため、まず試みる価値があります。

安全性

急性期治療でもっとも留意すべきは薬物乱用頭痛(MOH)の予防です。鎮痛薬を月10〜15日以上の頻度で連用すると、薬剤そのものが頭痛を引き起こし慢性化を招く恐れがあります。特にカフェイン含有鎮痛薬の常用やオピオイドの使用はMOHのリスクが高く、TTH治療では極力避けるべきです。患者には「痛みが我慢できないときに限って使い、連日のように服用しない」ことを指導し、頭痛ダイアリーで鎮痛薬使用日数をモニタリングします。またNSAIDsは消化管出血や腎機能悪化のリスクがあり、高齢者や潰瘍既往、腎障害のある患者では注意が必要です(必要に応じて胃粘膜保護薬の併用やアセトアミノフェンへの変更を検討)。妊娠中は原則アセトアミノフェンが安全とされ、妊娠後期のNSAIDsは禁忌です。喘息患者ではアスピリン・NSAIDsで誘発悪化しないか確認するなど、患者個別の安全プロファイルに応じた薬剤選択が重要です。幸いTTHでは先述のようにトリプタンを使わないため、薬剤相互作用(トリプタンと抗うつ薬によるセロトニン症候群など)のリスクは小さいですが、他に服用中の薬剤との相互作用や併存症にも配慮します。例えば抗凝固薬内服中の患者ではNSAIDsによる出血リスク増大に留意する必要があります。以上のように、急性期治療では**「効かせる」ことと同時に「悪化させない」「新たな問題を起こさない」こと**が安全性確保のポイントです。そのために適切な薬剤選択と使用頻度管理、患者教育が不可欠となります。

第6章 予防療法

背景・意義と適応

緊張型頭痛に対する予防療法(慢性期治療)は、発作の頻度を減らすだけでなく頭痛の慢性化やMOH(薬物乱用頭痛)への移行を防ぐ目的があります。特に慢性型TTH(頭痛日数が月15日以上かつ3か月以上持続)の患者、およびエピソード型でも発作頻度が多くQOLが著しく低下している患者では予防療法の適応となります。急性期治療の反復だけで十分な改善が得られない場合も、予防的アプローチへの移行を検討すべきです。予防療法により頭痛発生の閾値を上昇させ、将来的な慢性化の抑止につなげることが期待されます。また適切な予防介入は鎮痛薬の使用量削減にも寄与し、結果としてMOHの防止にも大きく貢献します。

方法(薬物療法)

予防薬の第一選択は古くからエビデンスの蓄積した三環系抗うつ薬(TCA)のアミトリプチリンです。鎮痛作用は抗うつ薬の用量域より低用量で得られるため、就寝前10〜25mgから開始し、1〜2週ごとに10mgずつ漸増して50〜75mg/日を目安に効果判定します。アミトリプチリンは無作為化比較試験やメタ解析で頭痛日数・鎮痛薬使用量・頭痛強度の減少に一貫した有効性が示されており、さらに睡眠の質改善や頸筋の緊張緩和効果もあってTTHの病態に適しています。副作用として抗コリン作用(眠気、口渇、便秘、体重増加など)が出現しやすいため、投与は就寝前とし、副作用に応じて漸増ペースを調整します。高齢者では少量から開始し、心電図モニター下で心伝導への影響(QT延長等)に注意します。

第二選択薬はSNRI(ベンラファキシン、デュロキセチン等)または四環系抗うつ薬のミルタザピンです。アミトリプチリンで効果不十分か副作用で継続困難な場合に検討します。SNRIは37.5〜150mg/日のベンラファキシンや20〜60mg/日のデュロキセチンを用います。これらは不安・抑うつ症状を伴う患者に有用で、慢性疼痛に対しても効果が期待できます。ミルタザピンは7.5〜30mg/日で、睡眠障害や食欲不振を伴う例に適しています。第二選択へ移行する際は第一選択薬(TCA)とのクロス漸減・漸増を1〜2週かけて行い、過度の鎮静に注意します。

難治例では、第三選択として抗てんかん薬(トピラマート25〜100mg/日、バルプロ酸など)や筋弛緩薬(チザニジン2〜4mg就寝前)が検討されます。ただしこれらはTTHでのエビデンスが限定的であり、副作用リスクと期待効果を慎重に天秤にかける必要があります。例えばトピラマートでは認知機能低下や体重減少、催奇形性の問題があり、バルプロ酸も長期使用には注意が必要です。チザニジンは頸肩部筋緊張が顕著な例で短期間の併用を考慮しますが、鎮静や肝機能障害に留意し短期的な補助に留めます。これら難治例向け薬剤は専門医の管理下で限定的に用いるべきであり、むやみに多剤併用に踏み込まないことが重要です。

効果判定と治療期間: 予防薬の効果判定は開始後8〜12週間を目安とします。TTH予防薬は効果発現に時間がかかるため、早期に無効と判断しないよう注意します。頭痛日誌を用いて、頭痛日数の50%以上減少または日常機能指標の有意な改善を最低目標とします。目標を達成した場合でも少なくとも6か月間は同量で継続し、安定した寛解状態を維持します。その後、患者と相談しながら1〜2か月かけて徐々に減量し、中止後も3〜6か月フォローして再燃がないか確認します。改善不十分な場合は忍容性を踏まえて用量を最大許容範囲まで増量し、それでもダメなら薬剤の切替(異なる作用機序への変更)や併用を検討します。ただし、多剤併用は副作用リスクが増えるため極力避け、あと述の非薬物療法を強化することで相乗効果を狙います。効果が頭打ちになった場合には診断の再検討も必要です(実は片頭痛や二次性頭痛が隠れていないか、MOHを併発していないかをチェックする)。

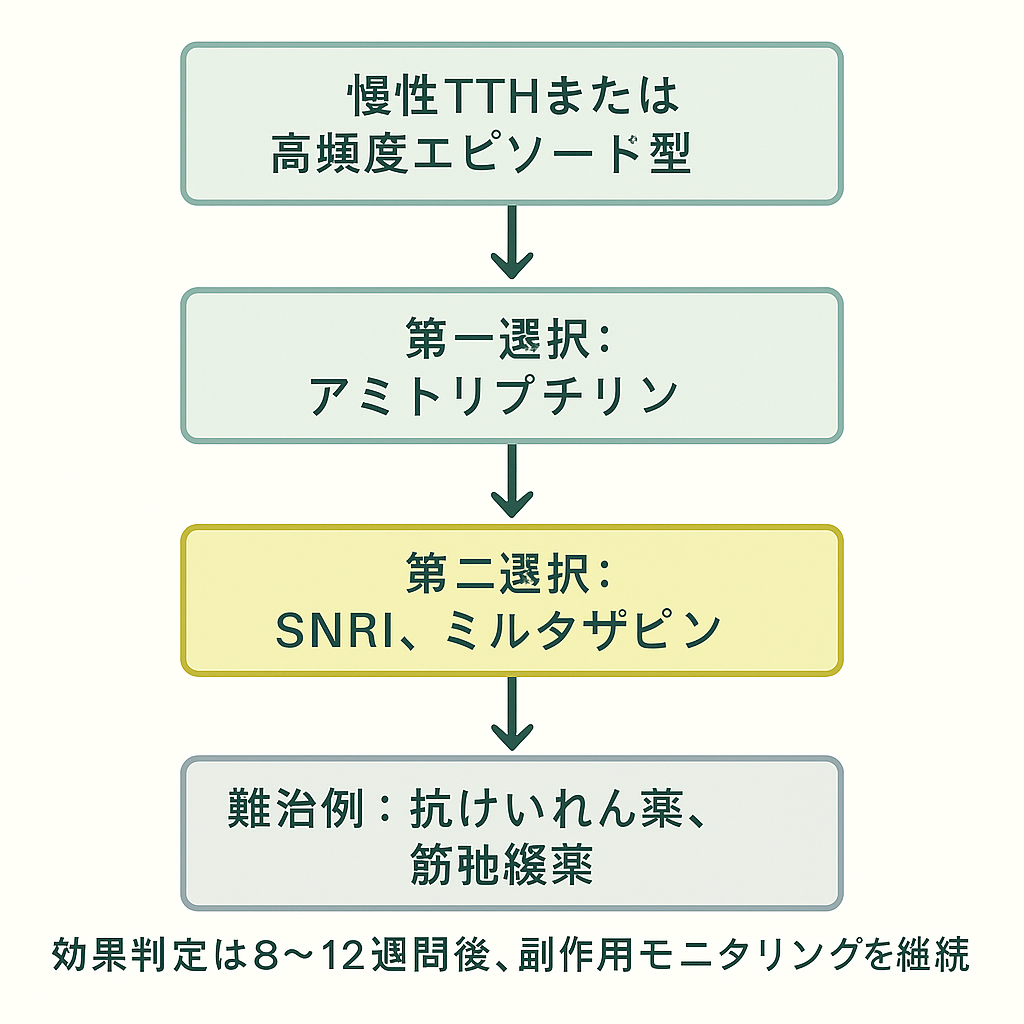

図 6-A:

緊張型頭痛に対する予防薬選択アルゴリズムの一例。起点は「慢性TTHまたは高頻度エピソード型」とし、こうした症例で予防療法を導入する意義を最初に確認する。第一選択薬はアミトリプチリンであり(緑経路)、効果不十分か副作用で継続困難な場合に第二選択のSNRIまたはミルタザピンへスイッチする(黄経路)。それでも難治なケースでは第三選択として抗てんかん薬や筋弛緩薬を検討するが(灰色領域)、エビデンスが限られるため専門医の管理下で慎重に用いる。アルゴリズム下段には8〜12週後の効果判定や副作用モニタリングを行うタイムフレームが示されており、拙速に薬剤追加せずまず十分な期間評価することを強調している。また、効果不十分時には上流の分岐(診断や併存症の見直し)に戻ることが推奨され、闇雲な多剤併用を避ける設計となっている。緑=第一選択経路、黄=第二選択、灰=慎重適用領域を色分けし、臨床判断に沿った視覚的ガイドとしている(実線矢印は治療進行、点線矢印は再評価のためのバックトラックを示す)。

本アルゴリズムに沿った臨床運用の例として、初診時に慢性TTHと判断したならアミトリプチリン10mg就寝前から開始します。2週間後に20mg、さらに2週間後に30〜40mgと段階的に増量しながら効果と副作用を評価します。並行して睡眠衛生の指導、日中のストレッチ励行、必要に応じて心理療法士によるストレス対処訓練など非薬物療法も導入します。8〜12週後に頭痛日数が半減しないようなら、診断の再チェックと誘発因子の洗い出しを行い、副作用が強ければミルタザピンへ漸減漸増でスイッチ、不十分で抑うつ傾向が強ければSNRIへ切替えるという順序で治療を修正します。それでもなお難治な場合、灰色領域(抗てんかん薬等)に進む前にMOHの是正や二次性頭痛の再評価を必ず挟みます。このように、一貫して「まず単剤を使い切る、安易に足し算しない」方針を取ることで、副作用管理と持続可能性を高めることができます。また複数薬併用に陥らないためにも、非薬物療法との統合的アプローチが重要になります。

方法(非薬物療法)

認知行動療法(CBT): 心理士等による認知行動療法は、痛みに対する認知(受け止め方)と行動パターンを修正することで頭痛の誘発要因を減らす治療です。例えば「また頭痛が来るのでは」という予期不安や過度の警戒心があると行動が萎縮し、それ自体がストレスとなり頭痛を悪化させる悪循環があります。CBTでは頭痛日誌をつけて誘因や生活パターンを患者自身に可視化させ、認知再構成法によって「~すべき」「~に違いない」といった非合理的思考を柔軟に捉え直します。さらに行動活性化によって痛みによる活動制限を徐々に解除し、ストレス対処スキル(呼吸法、リラクゼーション、問題解決思考など)を習得します。週1回程度のセッションを6〜8回継続すると効果が現れ始め、継続することで安定した症状軽減が得られます。無作為化比較試験では、CBT併用群で頭痛頻度の減少、QOL改善、鎮痛薬使用量削減が有意に優れていたとの報告があります。副作用はなく、患者との信頼関係構築が効果に直結する点が特徴です。

バイオフィードバック(生物学的フィードバック療法)strong>: バイオフィードバック(BF)は、筋電図や皮膚温など生理指標をリアルタイムに可視化しつつ、それを手がかりに身体反応を自己調節する訓練 法です。緊張型頭痛では特に頸や肩の筋緊張が痛みに関与するため、有効なケースが多いです。額や側頭部、肩に筋電図電極を装着して筋活動のモニターを行い、患者は画面に表示される自分の筋緊張レベルを見ながらリラクセーションや姿勢調整を試みます。週1〜2回・各30〜60分のセッションを6〜10週間継続し、自宅でも練習することで自己調節スキルが定着します。複数の臨床試験で頭痛頻度と強度の有意な減少が報告されており、特にCBTとの組み合わせで効果が増強することが示されています。副作用はほとんど無く、センサー装着部の皮膚トラブルに注意すれば安全に実施できます。薬物が使いにくい妊娠・授乳期や薬物アレルギー患者にも適用可能な利点があります。

理学療法と生活改善strong>: 理学療法士等による運動療法や姿勢矯正もTTH予防の柱です。長時間のデスクワークやスマホ使用で前傾姿勢が固定化した患者では、僧帽筋や肩甲挙筋などへの持続負荷で筋膜性疼痛が生じ、頭痛の温床となっています。こうした場合、頸部〜肩甲帯のストレッチ、肩甲骨周囲の筋力強化、胸椎のモビライゼーション(伸展運動)などで姿勢と筋機能を改善します。さらに作業環境の調整(PCモニターの高さや椅子・机の設定、長時間作業時の休憩タイミング)も重要です。加えて、有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギング)を定期的に行うことで全身の血流が改善し、自律神経機能の安定化から痛み閾値の上昇が期待できます。エビデンスとして、運動療法単独でも発作頻度の減少や頸部可動域の改善が報告されており、薬物療法やCBTとの併用で予防効果がさらに高まるとされています。安全性の面では、急性期の激しい痛みがあるときや重度の頸椎症・神経根症状がある場合には無理な運動は避け、専門医の評価後に段階的に負荷を上げる必要があります。生活習慣の改善は長期に持続可能で副作用がなく、薬物への依存度を下げたい患者にも適した戦略です。

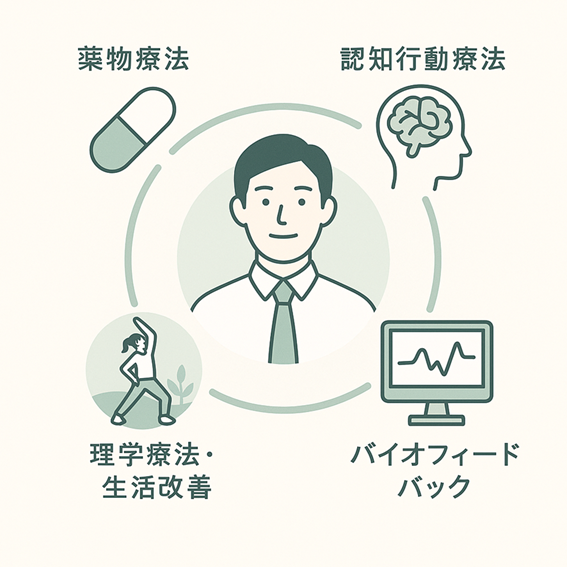

図 6-B:

緊張型頭痛の予防療法における多面的アプローチの模式図。薬物療法(図中央の錠剤アイコン)を中心に、認知行動療法(CBT)(脳のアイコン)、バイオフィードバック(モニターのアイコン)、理学療法・生活習慣改善(ストレッチする人のアイコン)といった非薬物療法を統合的に組み合わせる。に示されるように、一剤を適切量まで用いた上で非薬物療法を強化する方が、安易に薬剤を追加するより長期転帰は安定する。この図は多角的介入の重要性を視覚的に強調しており、患者ごとに最適な組み合わせを選択することで慢性頭痛に対処する包括的モデルを表現している。各モジュールを並行させることで、薬剤用量の節約と副作用抑制、治療継続性の向上が期待できる。

エビデンス

上述した予防療法各種にはそれぞれ科学的根拠が存在します。アミトリプチリンについては、複数のRCTとメタ解析でプラセボや他剤に対する優越性が示され、慢性TTH患者で頭痛日数・鎮痛薬使用量・疼痛強度を明確に減少させることが確認されています。SNRIやミルタザピンも、小規模ながら無作為化試験で有効性が報告されており、第二選択として支持されます。一方、トピラマートやバルプロ酸は片頭痛予防薬として有名ですがTTH単独では研究数が少なく、現時点では確立した選択肢ではないというのが専門家のコンセンサスです。理論的な有効性はあるものの、今後さらなる検証が必要です。

非薬物療法では、CBTの効果を検証したRCTにて頭痛発作頻度の有意な減少とQOL向上が示されています。特に薬物療法との併用で相乗効果が認められ、頭痛による活動制限や不安感の軽減に寄与するとの結果です。バイオフィードバックも、筋電図による検証で筋緊張の低下および頭痛回数の減少が報告されており、CBTとの併用群が最も成績が良いというエビデンスがあります。理学療法に関しては、ランダム化試験で運動療法が頭痛の頻度と強度を減じ、頸部の可動域を改善したとの報告があります。特に姿勢矯正プログラムを含む包括的リハビリテーションは有望で、継続により効果が累積する傾向が示唆されています。生活習慣改善(睡眠、運動、食事など)は厳密なRCTは少ないものの、観察研究レベルで頭痛コントロールの改善が複数報告されており、実践的には推奨されています。

安全性

予防療法全般において、安全性への配慮は極めて重要です。薬物療法では、例えばアミトリプチリンのようなTCA使用時には抗コリン作用による口渇、便秘、尿閉、眼圧上昇や起立性低血圧、心電図変化に注意が必要です。心疾患や高齢者では事前に心電図で伝導系への影響を評価し、少量から漸増します。前立腺肥大症や緑内障、認知症の患者ではTCAは避け、SNRIやミルタザピンなどへの比重移動を検討します。肝・腎機能障害がある場合には初期用量を半減し、増量間隔も延ばします。また他剤との相互作用も点検が必要で、例えばSNRIとトリプタンの併用によるセロトニン症候群、TCAとCYP阻害薬の併用による血中濃度上昇、SNRIと抗血小板薬の併用による出血リスク増大などが挙げられます。妊娠の可能性がある女性では、抗うつ薬系は胎児への影響を考慮して、避妊指導や必要時の薬剤変更など計画的に対応します。難治例で検討する抗てんかん薬や筋弛緩薬も、副作用管理の徹底が求められます(例えばトピラマートでは定期的な血中電解質チェックや認知機能モニターが推奨されます)。

非薬物療法は総じて安全性が高いのが利点です。CBTや教育的介入で副作用は基本的になく、患者のペースに合わせて進めることで心理的負担も回避できます。バイオフィードバックも侵襲がなく安全ですが、皮膚が敏感な人では電極貼付部にかぶれが起こる可能性があるため注意する程度です。理学療法では、先述のように急性期の激痛時には無理をしないことと、既存の整形外科的問題(頸椎症や椎間板ヘルニアなど)の有無を評価した上でプログラムを組むことが重要です。専門家の指導下で行えば重篤な有害事象は極めて稀です。生活習慣改善は言うまでもなく副作用がありませんが、強いて言えば運動開始時に隠れた心疾患が顕在化するリスクがあるため、中高年でリスク因子のある場合は運動負荷試験など事前評価を考慮します。総じて、非薬物療法は長期にわたり安全に継続できるというメリットがあり、慢性疾患であるTTHの管理には欠かせない要素です。

第7章 生活習慣と再発予防

背景・意義

緊張型頭痛の長期管理において、生活習慣の是正は治療効果を安定させ再発を防ぐ上で不可欠な基盤です。慢性型TTHでは、筋骨格系への慢性的な負荷(不良姿勢や運動不足)や自律神経機能の乱れ(ストレスや睡眠不足など)が痛みの閾値低下に寄与しています。これら背景因子を放置すると、一時的に頭痛が良くなっても再び発作頻度が増加しやすくなります。特に前傾姿勢の維持、長時間の同一姿勢、運動不足、不規則な睡眠、カフェイン過剰摂取、慢性的ストレスといった要因は、TTHの再発・慢性化の主要因とされています。従って、薬物で症状を抑えるだけでなく患者の日常生活そのものに働きかけることが重要です。脳神経外科専門医としても、生活習慣改善の指導は頭痛治療の一環として積極的に行う意義があります。

方法

生活習慣の改善ポイントは大きく分けて運動、睡眠、姿勢・作業環境、栄養、ストレス管理の5つです。まず定期的な有酸素運動を推奨します。可能であれば週3回以上、1回30分程度のウォーキングや軽いジョギング、水泳などを行ってもらいます。これにより筋緊張が緩和し全身の血流が改善するとともに、自律神経のバランスが整い疼痛閾値が上昇します。次に睡眠衛生の確保です。毎日ほぼ同じ時刻に就寝・起床する規則正しいリズムと、十分な睡眠時間を確保するよう指導します。就寝前のブルーライト(スマホ・PC)やカフェイン摂取を避け、寝る前にリラックスできる習慣(軽い読書やストレッチなど)を取り入れてもらいます。姿勢と作業環境の改善も必須です。デスクワークではモニターの高さを目線と同じくらいに調整し、椅子と机の高さも体格に合わせます。長時間同じ姿勢が続かないよう、60分ごとに休憩して軽く肩を回したり立ち上がったりするよう助言します。栄養面では、過度の精製糖や添加物の多い加工食品を控え、こまめな水分補給を心がけます。脱水は頭痛を悪化させるので重要です。カフェインは1日200mg程度まで(コーヒー2杯相当)に留め、夕方以降は摂らないようにします。最後にストレスマネジメントとして、深呼吸法や簡単な瞑想(マインドフルネス)を日々数分でも行うことを提案します。趣味やリラックスできる時間を意識的に作ることも慢性頭痛には有用です。

エビデンス

生活習慣介入のエビデンスは完全に確立されたものばかりではありませんが、いくつか示唆的な研究があります。定期的運動については、ランダム化試験で有酸素運動群がTTHの頭痛頻度・強度を有意に減少させたという報告があります。また非ランダム化の介入研究ですが、職場での姿勢指導プログラムを導入したところ僧帽筋の筋緊張が低下し頭痛発生が減ったとのデータもあります。睡眠に関しては、慢性頭痛患者全般で睡眠時間を延長し規則正しい睡眠をとると頭痛が改善する傾向が広く認められており、不眠治療が頭痛管理に寄与するとの報告があります。カフェイン減量により緊張型頭痛の日内変動パターンが改善した例もあるなど、各要素で小規模ながらも肯定的なエビデンスが蓄積しつつあります。なにより、多くの患者が「肩こりがひどい日に頭痛が悪化する」「寝不足だと翌朝決まって頭痛」「忙しい時期に頭痛が頻発する」といった経験則を持っています。こうした臨床実感に沿った生活指導は患者の納得感も高く、実践に移してもらいやすいというメリットがあります。

安全性

生活習慣の改善策自体には副作用がほとんどありません。薬剤と異なり、正しく行えば身体に悪影響を及ぼすことは基本的にないため長期に継続しやすいです。ただし、運動に関しては心血管疾患や整形外科的な問題を抱える人では主治医と相談して無理のないメニューから始めるよう助言すべきです。また、極端な食事制限や過度のトレーニングにならないよう、「適度」を守ることが重要です。姿勢矯正や筋力トレーニングでも、もし重度の頸椎症や脊柱管狭窄症などがあれば理学療法士等の専門指導の下で行うことが望ましく、安全のため必要に応じて画像評価を行った上で開始します。患者教育としては「できる範囲で少しずつ習慣を変えていきましょう」と励まし、決して患者を責めないことです。安全かつ効果的な生活習慣改善の鍵は、患者のペースに合わせ無理なく習慣化することにあります。そのためにも患者と二人三脚で目標設定し、達成を称賛しながら進めるのが良いでしょう。

第8章 患者教育と自己管理

背景・意義

頭痛診療において患者教育は再発予防と自己管理能力の向上に直結します。患者自身が自分の頭痛の性質や誘因、治療法の目的と効果、副作用、生活習慣の影響を正しく理解することで、適切な対処行動が取れるようになります。例えば、痛みが強い時に市販鎮痛薬をどのように使うべきか、どの程度使ったら使い過ぎなのかを知っていれば、薬物乱用頭痛(MOH)の予防につながります。また予防薬の重要性を理解しないまま途中で自己判断で中断してしまえば効果は出ませんが、教育により治療継続率が向上することも分かっています。教育は単なる情報提供ではなく、患者の行動変容を促す動機づけプロセスです。患者が「自分で頭痛をコントロールできる」というセルフエフィカシー(自己効力感)を高めることで、治療全体のアウトカムが向上します。

方法

患者教育は外来診療の場で少しずつ行っていきます。初診時には、頭痛の種類(一次性/二次性)、緊張型頭痛の特徴、良性であること、しかし慢性化すると生活に支障が出ることなどを丁寧に説明します。頭痛日誌のつけ方を指導し、頭痛の頻度・強度・持続時間、誘因(天候・睡眠不足・ストレスなど)、使用した薬とその効果を記録してもらいます。これにより、自身の頭痛パターンを客観的に把握でき、医師側も治療方針を立てやすくなります。急性期薬(頓服薬)の適切な使用方法も教示します。「痛みが我慢できないときに使い、週○回以上は使わない」など具体的なラインを伝えます。予防薬を処方した場合は効果発現に時間がかかることや飲み忘れなく毎日服用する重要性、副作用が出やすいタイミングと対処法などを説明します。可能なら服薬カレンダーやスマホのリマインダーアプリなども活用してもらいます。さらに、第6章で述べた非薬物療法(CBTや理学療法など)の概要とメリットも紹介し、患者の希望や興味に応じて選択肢を提示します。「薬以外にもこれだけできることがある」と知るだけでも患者の安心感につながります。

エビデンス

患者教育の効果は定量化が難しい側面もありますが、包括的頭痛管理プログラムに教育を組み込むことで明らかな改善が得られるとの報告があります。例えば系統的レビューでは、通常ケアに比べ教育介入を加えた群で急性期薬の使用回数が減少し、予防薬の継続率が向上、頭痛頻度も減少したとされています。また患者自身の行動修正によって受診回数や欠勤日数が減り、社会的損失が減少したとのデータもあります。これは患者教育により自己管理能力が高まり、軽症のうちに対処できるようになった結果と考えられます。さらに、ある研究では「頭痛に対する恐怖」が強い患者ほど痛みが増幅される傾向が示されましたが、正しい知識提供で痛みに対する過度の不安が和らぐことで痛みの主観的強度自体が下がる可能性も指摘されています。総じて、患者教育は頭痛診療の質を高めるエビデンスに裏付けられた介入と言えます。

安全性

教育的介入そのものに有害事象はありません。むしろ患者の不安軽減や治療への積極性向上など精神的なプラス効果が期待できます。ただし注意すべきは、専門用語を羅列したり情報量が多すぎたりすると患者が混乱し逆に不安を招く恐れがあることです。安全かつ効果的な教育のためには、患者の理解度と言葉の受け取り方に配慮し、平易な表現で少しずつ反復しながら教えることが大切です。また患者ごとに求める情報や抱える疑問は異なるため、画一的な説明ではなく個別対応が望まれます。例えば心配性の人には過度に不安を煽らないようポジティブな側面も伝え、逆に自己判断で無茶をしがちな人には守るべきルールを強調する、といった工夫です。いずれにせよ、患者教育は安価で安全、かつ効果が持続する手段であり、積極的に活用すべきです。

第9章 多職種連携と包括的管理

背景・意義

慢性頭痛の管理には多職種による包括的アプローチが有用です。頭痛の要因は身体的・心理的・社会的に多岐にわたり、一人の医師のみの対応では限界があります。例えば、薬物治療の最適化には医師の判断が必要ですが、生活指導や心理面のサポート、リハビリは他分野の専門家の協力が効果的です。実際、頭痛専門クリニックなどでは医師、看護師、理学療法士、心理士、薬剤師、歯科医師などがチームを組んで患者一人ひとりに合わせた総合的管理を行っています。こうした多職種連携による包括的管理は、一職種単独での治療に比べ頭痛発作頻度や薬物使用量のさらなる減少、QOL改善度の向上が報告されています。つまり各専門家の強みを持ち寄ることで、より高い治療効果が引き出せるのです。

方法

多職種連携を実現するには、まず各職種の役割分担を明確にします。医師(脳神経外科医)は頭痛の診断・重症度評価を行い、全体の治療計画を立案します。薬物療法の選択・調整は医師が担当し、必要に応じ他科(精神科や疼痛科など)とも連携します。看護師は患者への療養指導や服薬アドヒアランス支援、生活指導の補助を行います。定期的な問診で患者の悩みを聞き出し、医師にフィードバックする役割も担います。理学療法士(PT)は姿勢評価や筋骨格系の状態を把握し、適切な運動プログラムや徒手療法を提供します。例えば頸椎の可動域訓練や筋緊張緩和マッサージ、職場環境のエルゴノミクス指導などです。心理士(臨床心理士や公認心理師)はCBTやリラクゼーション、ストレスマネジメントのセッションを担当します。歯科医師や口腔外科医は顎関節症や歯の食いしばり(クレンチング)の評価・治療に関与します。ナイトガード(マウスピース)作製や噛み合わせの是正により咬筋の負担を減らし頭痛軽減を図ります。これら各職種が定期的にカンファレンスを開催し、情報共有と治療方針のすり合わせを行います。例えば「最近患者Aさんは仕事のストレスが増えて頭痛が悪化気味」という看護師報告に対し、心理士が追加セッションを計画し、医師は予防薬増量を検討するといった連携です。こうした密なコミュニケーションにより、状況変化に柔軟に対応したオーダーメイド治療が可能となります。

エビデンス

包括的頭痛管理プログラムの有効性は、いくつかの研究で示唆されています。例えば、頭痛専門クリニックでの多職種介入群と一般診療科での通常治療群を比較した試験では、6か月後に発作頻度の減少率、鎮痛薬使用量の減少率、患者満足度の全てで多職種介入群が有意に上回りました。特に理学療法と心理療法(CBTやバイオフィードバック)を併用した患者で予防効果が顕著だったとの報告があります。これは、筋緊張へのアプローチとストレス対処へのアプローチが組み合わさり、相乗的に疼痛閾値を引き上げたためと考えられます。さらに、米国のある頭痛センターからの報告では、多職種連携により年間の頭痛による救急受診件数が減少し、医療費抑制にもつながったとされています。これらのエビデンスは、慢性頭痛管理における包括的アプローチの有効性を裏付けています。もちろん研究デザイン上、患者選択バイアスなどもありうるため過信は禁物ですが、少なくとも患者の主観的満足度が高まることは間違いありません。患者が自分の頭痛に様々な角度から取り組んでもらえていると実感するだけでも精神的支えとなり、治療継続意欲の向上につながるでしょう。

安全性

多職種連携そのものは治療の安全性と質を高める方向に働きます。各専門家がそれぞれの守備範囲で力を発揮し、相互に補完し合うことでミスや見落としが減ります。例えば医師が薬物療法に専念している間に、看護師が副作用出現の早期発見をして対処するといった具合です。また患者に対して統一したメッセージを伝えることで混乱を防ぎます。逆に安全上の留意点としては、情報共有が不十分な場合に生じます。例えば医師と理学療法士で意見が食い違ったまま別々の指導をすると、患者は戸惑い治療不信を招きかねません。そのためチーム内コミュニケーションと方針統一は不可欠です。幸い、現代では電子カルテ上で多職種がコメントを共有したり、メールやチャットで適宜連絡を取り合ったりする仕組みも普及しています。そうしたツールを活用しつつ、定期カンファレンス等で顔を合わせて症例検討することで連携体制を強化します。多職種連携のもう一つの安全面の利点は、患者に対して包括的な安全教育ができることです。例えば薬剤師が鎮痛薬の適正使用法を詳細に説明し、理学療法士が運動時の注意点を指導し、心理士がストレス時の対処法を練習するといったように、それぞれ専門知識から患者指導を行えます。これにより患者のセルフケア能力がより安全に磨かれていきます。総じて、多職種連携は治療効果の最大化とリスク最小化を両立するための有力なアプローチと言えるでしょう。

第10章 今後の展望と研究動向

背景・意義

緊張型頭痛(TTH)は世界で最も頻度の高い一次性頭痛ですが、片頭痛に比べ研究対象としての注目度が低いのが現状です。そのため、病態解明や新規治療法の開発が他の疾患に比べて遅れている面があります。しかし慢性TTHの背後には筋骨格系の持続的緊張とそれに伴う末梢侵害刺激、加えて中枢性感作や心理的コーピングの破綻が絡み合う複雑なメカニズムがあると考えられ、このような複合要素に対する多角的研究が求められています。TTH研究の遅れを取り戻すため、国内外でさまざまなアプローチが模索されています。以下、現時点で注目される研究領域と将来展望について概説します。

脳機能イメージングによる病態解明

近年、頭痛領域でも脳画像研究が盛んです。片頭痛では発作間欠期の脳活動異常が知られていましたが、TTHでも同様の所見が報告されています。具体的には機能的MRI(fMRI)研究において、TTH患者は痛みがない時期でも前帯状回、島皮質、前頭前野といった疼痛制御に関連する領域の異常活動が示されました。これは中枢における痛覚処理異常や下降性疼痛抑制系の機能低下を示唆する重要な知見で、病態理解を深化させる手がかりとなります。今後さらに脳梁や辺縁系ネットワークなども含めたコネクトーム解析が進めば、TTH特有の脳ネットワーク変調が明らかになる可能性があります。それにより、例えば「TTHでは〇〇ネットワークの機能低下が慢性痛を維持している」など治療標的となりうる回路が見えてくるかもしれません。こうした画像研究の発展により、将来的には客観的バイオマーカーとして脳画像所見が診断や治療効果判定に役立つことも期待されます。

ニューロモデュレーション(神経調節)の応用

神経調節(Neuromodulation)療法とは、神経系に物理的刺激を与えて機能を調整する治療法の総称です。侵襲的な脳深部刺激などとは別に、近年は非侵襲的デバイスによる頭痛治療が注目されています。具体的には、経皮的三叉神経刺激、経頭蓋磁気刺激(TMS)、非侵襲迷走神経刺激(nVNS)などの装置が開発・市販されており、片頭痛では一定の効果が確認されています。緊張型頭痛に対しても現在臨床研究が進行中で、特に薬物療法が難しい妊娠・授乳期や薬剤抵抗性症例に対する代替療法として期待が寄せられています。例えばnVNSデバイスを頸部に当てて迷走神経を刺激すると、中枢神経系の疼痛抑制ネットワークが活性化され頭痛が和らぐ可能性があります。またsTMS(単回パルスTMS)という携帯型磁気刺激器では、後頭部に当ててコイルを通電することで脳に微弱な電流変化を生じさせ、疼痛閾値を上げる試みがなされています。現時点ではエビデンスの集積途中ですが、米国頭痛学会はこれらデバイスを片頭痛やその他一次性頭痛への有望な補助療法と位置づけています。将来的に保険適用などが認められれば、患者が自宅で自己管理に使えるツールとなり、慢性TTHの管理に新しい選択肢を提供するでしょう。

バイオマーカー探索と精密医療

片頭痛ではCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)が発作時に血中上昇することが知られ、新規治療薬(CGRPモノクローナル抗体やgepants)が開発されました。しかしTTHにはそのような明確な生物学的指標(バイオマーカー)が存在しないため、診断や治療予測の精度向上が難しいという課題があります。近年、一部の研究者は遺伝学的手法やMRIの形態画像を用いて、TTH患者に特徴的な所見を探ろうとしています。例えば遺伝子多型解析により、痛覚過敏に関わる特定の遺伝子変異の頻度が片頭痛とTTHで異なる可能性が報告されたりしています。また脳容積計測では、片頭痛では扁桃体や海馬の容積変化が見られるのに対しTTHでは明らかな変化がないなど、疾患ごとの脳構造上の違いも議論されています。将来的には、こうした個人の遺伝的背景や脳構造・機能に基づいてオーダーメイドの治療(個別化医療)を行う道が開けるかもしれません。つまり、「この患者さんは〇〇遺伝子型なので予防薬はこのタイプが効きやすい」「脳画像で痛覚抑制系の脆弱性が示唆されるから非薬物療法を厚くしよう」といった精密医療の実践です。まだ芽生えの段階ですが、ビッグデータとAIの活用により、今後こうしたパーソナライズド治療が現実味を帯びるでしょう。

新たな非薬物療法の模索

上述したニューロモデュレーション以外にも、VR(仮想現実)技術の応用などユニークなアプローチが試みられています。VR下でリラクゼーションや認知行動療法を行うことで、没入感の高さから痛みの知覚を変容させたり注意を逸らしたりする効果が期待されます。初期の報告では、VRを用いた痛み管理プログラムがTTH患者の痛みスコアを改善し、従来の治療へのモチベーションを高めたケースが紹介されています。VRは副作用がなく患者にとって新鮮な体験でもあるため、ゲーム感覚でリハビリに取り組める利点もあります。さらに、将来的に遠隔診療や在宅リハビリとの組み合わせで、地理的制約を超えた頭痛管理が可能になるかもしれません。他にも、経頭蓋超音波による脳刺激や、経鼻冷却療法、各種ハーブやサプリメントの有効性など、エビデンスの確立はまだですが患者ニーズの高い代替療法の研究も行われています。医学的根拠に基づきつつも患者の好みに合った治療オプションを増やすことが、慢性頭痛管理の未来には求められています。

新規薬物開発の展望

薬物療法の面では、片頭痛領域で登場したCGRP関連治療薬がTTHにも応用できないか検討されています。例えば抗CGRP抗体(ガルカネズマブ等)やCGRP受容体拮抗薬(gepants)は片頭痛予防・急性期治療薬として一定の成功を収めましたが、TTHに対しても予防効果を持つ可能性があります。ただ現状では、TTHでの臨床試験はほとんど行われていません。片頭痛とTTHでは病態に重なりもありますが、CGRPの関与度合いは片頭痛ほど明確ではなく、投与しても効果が乏しい可能性もあります。今後、基礎研究と臨床試験の蓄積によってその適応可否が判断されるでしょう。また新奇なアプローチとして、デルタオピオイド受容体に選択的に作用する鎮痛薬の研究が進んでいます。デルタオピオイド受容体アゴニストは鎮痛効果を持ちながらμ受容体作用薬のような依存性や呼吸抑制を起こしにくいとされ、理想的な新規鎮痛薬の候補です。現在は動物モデル段階ですが、将来的に皮膚から貼るパッチ薬などとして開発される可能性があります。そのほか、酸化ストレス抑制薬やグリア細胞調節薬など、慢性疼痛の新メカニズムに基づく創薬も模索されています。緊張型頭痛に特化した画期的治療薬が出現するにはまだ時間を要するかもしれませんが、関連領域の知見を取り込んだイノベーションに期待がかかっています。

まとめと展望

今後の緊張型頭痛研究は、①病態解明の深化(中枢ネットワーク可視化、バイオマーカー探索、新規メカニズムの追及)、②治療オプションの拡充(非薬物療法の洗練、新規デバイス導入、新薬開発)、③個別化医療の実現(遺伝的背景や脳機能プロファイルに応じたテーラーメイド治療)という流れで進展すると考えられます。特にライフスタイルに調和したVRや神経調節デバイスの普及は、患者の治療への取り組みやすさを向上させ、薬物依存から脱却した再発予防につながる可能性があります。また、多職種連携や患者教育といったソフト面の充実も含め、緊張型頭痛の包括的管理モデルは今後さらに洗練され広がっていくでしょう。慢性頭痛は患者本人にしか感じられない主観的な苦痛であるからこそ、患者中心の医療が重要です。エビデンスに基づきつつ患者の価値観を尊重した治療戦略が、未来の頭痛診療の主流となることが期待されます。そしていつの日か、緊張型頭痛がその人の生活を左右することなく、適切にコントロール可能な疾患となるよう、研究と臨床の両面から歩みを進めていく必要があります。

医療法人社団彰考会

あいざわクリニック

会沢昌倫